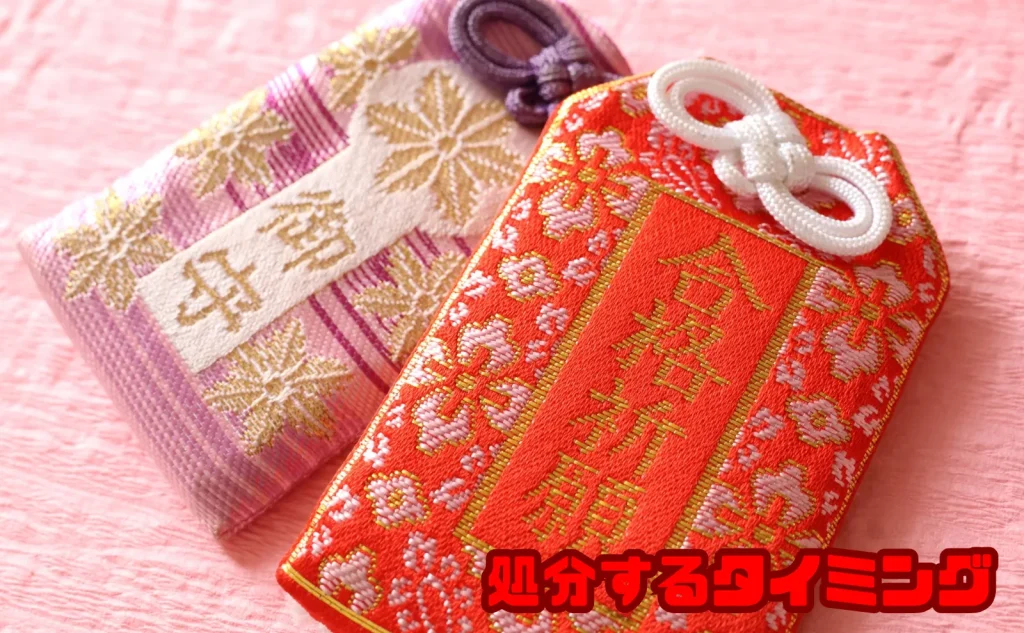

お守りは、私たちが日々の生活で心の支えにしている大切な存在です。長く持ち続けた古いお守りをどのように処分すれば良いのか、迷う方も少なくありません。実は正しい返納の手順やタイミングを知ることで、神仏への感謝をより深く伝えることができるのです。

本記事では、お守りの基本的な意味や処分のタイミング、具体的な返納方法、さらに注意点までを詳しく解説します。正しい手順でお守りに感謝を伝え、新たなスタートを切りましょう。初心者の方でもスムーズに実践できるように、わかりやすくポイントをまとめています。

そもそもお守りとは?基本的な役割と意味

まずは、お守りがどのような意味合いを持ち、私たちの生活にどのように寄り添っているのかを整理しておきましょう。

お守りとは、神社やお寺から“授かる”形で手にする、神仏のご加護を受けられるとされる大切な存在です。元来は厄除けや縁結びなど、特定の願いを込めて所持することで、日々の不安や心配を和らげてくれます。名前のとおり持ち主を守る役割があるため、抱えている願いや悩みに応じてさまざまな種類が用意されています。

また、授かったお守りを大切に扱うことで、神仏への感謝や敬意を示せるという考え方も根付いています。お守りは単なる縁起物ではなく、身近な祈りの象徴としての意味合いも大きいのです。だからこそ、一定期間を過ぎたり願い事が叶ったりした場合に、きちんとした形で返納することが重視されています。

お守りを処分するタイミング

お守りは役目を終えたら返納するのが基本ですが、実際にはどのタイミングで処分するのが望ましいのでしょうか?ここでは代表的な例を紹介します。

お守りを持ち続ける期間については諸説ありますが、多くの寺社では1年を目安と考えられています。これは1年のあいだに祈願やご加護の力が込められ、その後は新たなお守りを授かることで常に新鮮なご利益を得られるという考え方によるものです。一方、願い事が叶うまで手元に置くという考え方もあり、厳密なルールは寺社や個人の信仰心によって異なります。

また、特別な願い事が成就したときや、新生活を始める節目など、気持ちを切り替えるタイミングで処分を検討する方もいます。まとめて複数のお守りを返納する際も、一つひとつに感謝の気持ちを込めて扱うことが大切です。大切なのは、神仏と向き合う姿勢を忘れずに、礼儀をもって返納や処分を行うことだと言えます。

1年を目安に新調するのがおすすめ

一年の区切りは、初詣や節分など、信仰上の重要な行事が多いタイミングでもあります。年間を通じてお守りのご利益が保たれると考えられているため、更新し続けることで常に神仏の力を受け取りやすくなります。常に新鮮な気持ちで祈りを続けるためにも、1年を目安に新調することを意識してみると良いでしょう。

願い事が叶ったとき

お守りは願掛けの象徴でもあり、願いが成就したタイミングで感謝を伝えることが重要です。完了した祈りを次へ繋げるためにも、役目を終えたお守りは一度返納し、新たなステップに移行する方が多く見られます。気持ちをリセットし、新しい目標や願い事に向き合うための良いきっかけとなるでしょう。

複数のお守りを同時に処分しても良いの?

まとめて複数のお守りを返納すること自体に問題はありませんが、一つひとつに宿るご神縁や祈りは異なります。あらかじめ感謝の気持ちを込めてお礼を言い、丁寧に包んで持参すると良いでしょう。そうすることで、まとめて処分しても失礼にならず、神仏に対する敬意を忘れずに返納できます。

お守りの具体的な処分方法一覧

お守りの処分方法は神社やお寺への返納が基本ですが、状況に応じてさまざまな選択肢があります。ここでは主な方法をまとめました。

お守りを授かった神社やお寺へ直接出向いて返納するのが、最も正式な方法とされています。とはいえ遠方の場合や忙しくて足を運べない場合もあるため、郵送対応や近隣の寺社への持ち込みなど臨機応変な手段が求められます。こうした各種の処分方法を知っておくことで、環境や状況に合わせた最適な選択ができるでしょう。

お焚き上げや民間業者の供養サービス、不用品回収などを利用する場合は、利用条件や費用がそれぞれ異なります。実際には寺社との連携があるところも増えているので、事前に確認して安心して依頼することが大切です。お守りを“ゴミ”として処分する選択肢もありますが、最後まで感謝の念を忘れずに行う意識が重要になります。

方法① 授かった神社やお寺に返納する

お守りは本来、授かった場所へ返すのが筋とされています。ご利益を授かり、無事に過ごせたことへのお礼の気持ちを伝えるためにも、直接持参するのが望ましいでしょう。社寺によって受け付けている時期や方法が異なる場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

方法② 近隣の神社・お寺へ持ち込む

遠方でなかなか行けない場合や、引っ越しなどで元の社寺が近くにない場合は、近隣の神社・お寺に相談してみましょう。特に同じ宗派やご祭神を祀っているところであれば受け付けてくれるケースが多いです。こちらも事前に問い合わせるとスムーズに対応してもらえるでしょう。

方法③ 郵送で返納を受け付けている社寺へ送る

忙しくて出向けない、場所が遠いなどの理由から直接参拝に行けない場合でも、近年では郵送での返納を受け付けている社寺が増えています。返納料や発送料など、費用面での確認は必須です。また、お守りを送る際には破損や汚損がないように、丁寧な梱包を心がけましょう。

方法④ 神社やお寺でお焚き上げしてもらう

お守りやお札は“お焚き上げ”と呼ばれる方法で供養してもらうのが一般的です。古いお札と一緒に火にくべることで、神仏の力を煙とともに天へ返す意味合いがあります。火祭りなどの行事の際には多くの人が参加するため、その時期を利用してまとめて供養する方法もおすすめです。

方法⑤不用品回収業者に依頼する

近年では、不用品回収業者や遺品整理業者が供養サービスをセットで提供するケースも増えています。業者が提携先の寺社でお焚き上げをしてくれるため、忙しい方や多くのお守りを一括処分したい方に便利です。ただし、依頼する前に業者の評判や料金形態をしっかり調べ、安心して任せられるかを確認する必要があります。

方法⑥ 可燃ゴミとして捨てる場合の注意点

どうしてもゴミとして処分せざるを得ない場合は、ほかのゴミとは区別して白い紙や布で包み、塩で清めると良いとされています。これは最後までお守りを尊重し、神仏への感謝を忘れないための心遣いです。捨てる際も、できる限り“お世話になりました”という気持ちを添えるようにしましょう。

金属製・特殊なお守りの処分はどうする?

金属的な素材や特殊な形状をしているお守りはどのように処分すれば良いのか、通常のお守りとは少し異なる点を確認しましょう。

金属製のお守りや、ストラップやアクセサリーの形をしたお守りは、一般の可燃ごみとしては処分しづらい場合があります。神社・お寺に返納する際も金属素材を受け付けるかどうかを先に確認しておくと安心です。特に郵送対応を希望する場合は、送付方法を間違えると事故の原因になる可能性もあるため、何度か連絡を取り合うのが望ましいでしょう。

また、お焚き上げでも金属素材の処理が難しいことがあります。その場合は、お守りの分解が可能かどうか、あるいは業者に委託するかなど、状況に応じた対策が求められます。いずれにせよ、特殊なお守りも神仏への感謝の気持ちをもって扱うことが大切です。

金属製のお守りを処分するときの基本ルール|まず確認したい3つのポイント

金属製のお守りは、布や紙だけでできた一般的なお守りと比べると、処分方法に少し注意が必要です。まず押さえておきたいのは「①寺社でお焚き上げできるか」「②自治体でのゴミ区分はどうなっているか」「③ほかの方法(業者や代行サービス)を使うか」の3点です。

近年は環境への配慮から、金属やプラスチックを含むお守りはお焚き上げの対象外としたり、別途費用が必要になったりする寺社もあります。そのため、持ち込む前に公式サイトや電話で「金属製のお守りも受け付けていますか?」と確認しておきましょう。

お焚き上げが難しい場合は、自治体の「不燃ごみ」や「小型金属類」として出せるかどうかを確認します。同じ金属製でも、お守り本体ごと出せる自治体もあれば、分解して金属部分だけを指定の区分に出すよう求める自治体もあります。迷ったときは、自治体のごみ分別ガイドやコールセンターで聞いておくと安心です。

また、どうしても自分で判断できないときは、お焚き上げ代行サービスや不用品回収業者に相談するのも選択肢のひとつです。金属やプラスチック製のお守りも、祈祷したうえで産業廃棄物として適切に処理してくれるサービスもあるため、「信仰的なケア」と「法令・環境面での配慮」を両立しやすくなります。

布+金具タイプの金属製お守りの捨て方|分解してから処分する手順

キーホルダー型やストラップ型など、「布のお守り袋+金属パーツ」でできているタイプは、可能な範囲でパーツごとに分けて処分するのが基本です。

- 布や紙の部分を外す

掛け紐や袋の部分が取り外せるようであれば、はさみなどで丁寧に切り離します。中身が見えてしまうのが気になる場合は、袋全体を半紙や白い布で包んだうえで可燃ごみに出す方法もあります。 - 金属部分は自治体ルールに従って出す

金属のリングやチェーン、鈴などは、多くの自治体で「不燃ごみ」または「小型金属類」として回収されています。細かい部品は、破れにくい袋や封筒にまとめ、「キーホルダー金具」などと分かるようにして出しておくと、収集する側にも親切です。 - 鋭利な部分は紙で保護する

先の尖ったパーツがある場合、そのままゴミ袋に入れると作業員のケガにつながる恐れがあります。厚紙や新聞紙で包んでから袋に入れるなど、安全面にもひと手間かけておきましょう。

お守りとしての役目を終えたあとも、「できるだけ丁寧に分けて捨てる」という姿勢を持つことで、神仏への敬意や環境への配慮を形にすることができます。

金属製お守りを寺社に持ち込むときの注意点|お焚き上げNGの場合の対処法

金属製のお守りを寺社に持ち込む際は、一般的なお守り以上に事前確認が重要です。お焚き上げの火や設備の都合上、金属や一部のプラスチックを受け付けていない寺社もあるためです。

受付不可と言われた場合でも、慌てる必要はありません。寺社によっては「中身だけお焚き上げし、外装の金属部分は別途処分する」「祈祷のみ行ったうえで、燃えない部分は産業廃棄物として処理する」といった形を取っていることもあります。こうした扱いをしているかどうかは、社務所や寺務所で相談すれば教えてもらえるケースがほとんどです。

もし、授かった寺社でも処分できないと言われた場合は、お焚き上げ代行サービスや不用品回収業者が提携する寺社に託す方法もあります。これらのサービスでは、燃える部分と燃えない部分を分別したうえで、祈祷後に適正処理を行う仕組みが用意されていることがあります。

「どこにも持ち込めないから仕方なく普通ゴミに…」と一人で抱え込む前に、寺社や専門サービスなど、相談先をいくつか当たってみるとよいでしょう。

金属製のお守りをゴミに出してもバチは当たらない?不安なときの心構え

金属製のお守りを自治体のゴミとして出すとき、「こんな捨て方をしてバチが当たらないだろうか…」と不安になる方も少なくありません。実際には、半紙や白い紙に包んで塩で清めてから燃えるゴミに出す、といった自宅での簡易な供養を紹介している例もあり、「その方法で問題ない」とする考え方も見られます。

大切なのは、「どう処分したか」よりも「どんな気持ちで手放したか」です。これまで守ってもらった感謝の気持ちを込めて、「今までありがとうございました」と一言心の中で手を合わせるだけでも、気持ちはぐっと楽になります。

もちろん、心配が強い場合は、寺社での返納やお焚き上げ、代行サービスなど “より丁寧な方法” を選ぶのもひとつの答えです。一方で、事情があってどうしてもゴミとして処分せざるを得ない場合でも、「粗末に捨てた」のではなく、自分なりにできる範囲で感謝と配慮を込めて手放したのであれば、それを過度に責める必要はありません。

お守りを処分するときの注意点

お守りの処分では、正しい手順とマナーを守ることが重要です。ここでは特に気をつけたいポイントを紹介します。

お守りは神仏のご加護が込められた特別な存在のため、適当な扱いをすると失礼にあたると考える方も少なくありません。返納やお焚き上げなどの儀式をする際は、どのような扱いが良いのか、宗派ごとの違いなども確認することが大切です。丁寧に向き合うことで、神仏への信仰心が深まり、自分自身の気持ちもより穏やかになるでしょう。

また、お守りは持ち主の願いや気持ちが込められたものでもあります。処分時には、その想いが不快に扱われないよう、細かな点にも配慮しておくと安心です。ここから紹介する注意点を守れば、お守りに無礼が及ぶ心配が少なく、スムーズに返納や処分が行えます。

① お守りは開けない

お守りを開封して中身を見たり、好奇心で分解したりする行為は望ましくありません。中には神様や仏様の名前、あるいは護符などが納められており、開ける行為によって“神仏の力”が失われると考える人もいるためです。最後まで開けずに返納し、神仏への敬意を保つようにしましょう。

② 古いお守りを他人に譲渡しない

お守りはあくまで自分自身のために授かった守り札であり、誰かに譲るのは避けるのが一般的です。他人に渡すことで、本来の持ち主へのご加護が薄れると考える方も多くいます。自分の役目を終えたお守りは、正しい手順で返納したうえで、新たな人が必要とする場合は新しく授かり直すようにするのが良いでしょう。

③ 自分でお焚き上げをする際のポイント

どうしても自分でお焚き上げを行う必要がある場合は、周囲に火の気がなく安全な場所を選びましょう。燃えやすいものを近くに置かず、水を準備しておくなど万全の体制を整えてから火を扱います。お焚き上げを行う前にお守りに感謝を伝える気持ちを忘れず、煙が天に昇る様子を見届けることでしっかりと区切りをつけることができます。

④ 寺社ごとの返納先を混同しない

神社とお寺では祭っている神仏が異なるため、返納の方法や場所にも違いがあります。渡すタイミングや費用など、寺社ごとに細かい決まりがある場合もあるので、事前にしっかり確認しておくべきです。混同すると処分を断られることもあるため、安心してお守りを返すためにもその違いを意識しましょう。

【まとめ】正しい処分でお守りに感謝を伝えよう

お守りに込められた想いを大切にしながら、役目を終えたら丁寧に返納する。これが神仏への敬意と感謝の表れです。

お守りは長い間、私たちを精神的にも支えてくれる存在ですが、やがては返納によってひと区切りをつけることが推奨されています。正しいタイミングや方法を理解し、神仏の力を敬いながら感謝の気持ちを伝えることで、次なる道に進む準備が整います。すべてを感謝とともに返すことで、新しいお守りを授かるときも、より清々しい気持ちで祈りを込められるでしょう。

お守りの処分も片付け110番にお任せ下さい

専門業者による供養・サポートが必要な場合、お守りの処分も含めて一括で対応するサービスを活用するのも一つの方法です。

近年では、不用品回収や遺品整理などの業者が、お守りやお札の供養と併せて対応してくれるケースが増えています。特に大量のお守りをまとめて処分したい場合や、仕事などの都合で寺社に行けない方にとっては便利な選択肢でしょう。困ったら、片付け110番にお任せ下さい!