草刈りをしたあとの刈り草をどのように処分すべきか、正しい廃棄方法や費用、さらに注意点について分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、適切な処分手順や対策を把握し、トラブルを避ける方法を学ぶことができます。

草刈りから草の処分まで押さえておきたいポイントをしっかり確認して、大量に発生する刈り草に上手く対応しましょう。

草を放置するとどうなる?放置が引き起こすリスク

刈った草をそのままにしておくと、思わぬ問題やトラブルに発展する可能性があります。

特に気温が高い季節では、放置された草が腐敗して強い臭いを発することもあり、近隣に暮らす人とのトラブルの原因になりやすいです。さらに、刈り草に含まれる水分が虫を呼び寄せ、衛生状態を悪化させる懸念もあります。結果として生活環境だけでなく、周りの景観にも悪影響を及ぼすため、草の処分は早めに行うことが肝心です。

悪臭や害虫・害獣の発生

刈り草は放置しておくと腐敗が進み、嫌な臭いを放つようになります。湿気を含んだ状態のままだと、コバエやゴキブリなどの害虫が集まりやすくなる点も見逃せません。また、ネズミや小動物が巣を作ってしまうケースもあるため、放置は衛生環境の大きなリスクに繋がります。放置せずに早めに草の処分を行うことで、悪臭の発生や害虫の繁殖を抑制することができるでしょう。

周辺環境や近隣トラブルへの影響

刈り草が風で飛ばされると、周囲の敷地まで散らばり、思わぬクレームや補償問題につながる恐れがあります。長期間放置しているとそこから再び雑草が繁殖し、除草作業の手間も増えてしまうため効率的とは言えません。精神的にも負担となるリスクを避けるために、適切なタイミングで草の処分を行うことが重要です。

自分で行う草の処分方法

草の量や地域のルールを確認しながら、自分で刈り草を処分する方法を解説します。

自力で草の処分を行う場合は、自治体のゴミ出しルールを守るのが大前提です。また、草の量が多いときは、できるだけ天日干しをして軽量化することで、運搬やゴミ袋の消費を抑えられます。処分方法は燃えるゴミとして廃棄、堆肥化、あるいは土中に埋めるなど複数あるため、敷地の状況や手間を考慮して選択すると良いでしょう。

燃えるゴミとして出す際の手順と注意点

燃えるゴミとして出す場合は、あらかじめ草をよく乾燥させてから袋に詰めると臭い対策やゴミの重量を減らすのに効果的です。ただし、大量の草を一度に出すと収集車に積みきれず、回収を断られる可能性があるため、地域の規定をしっかりと確認する必要があります。排出する際には透明または指定のゴミ袋を使い、他の燃えるゴミと混ざらないように分別しましょう。

堆肥として再利用する方法

堆肥化は、草をただ捨てるのではなく有効活用できる方法として注目されています。枯葉や雑草を集めて乾燥させ、米ぬかや落ち葉、微生物を含む土を混ぜることで、栄養価の高い堆肥を作りあげることが可能です。堆肥化した草は畑や庭の土壌改良に役立ち、家庭菜園や園芸をより充実させるメリットがあります。

土中に埋めるメリット・デメリット

雑草を土に埋めると、生物分解によって養分が土に還元され、土壌改良が期待できます。しかし、埋める深さが浅いと草が再生するリスクがあるため、30cm以上の深さを確保するなど配慮が必要です。また、埋める手間がかかることから広いスペースが必要になる場合もあるため、敷地の特性に合った方法かどうか検討しましょう。

草刈りゴミは何ゴミ?一般廃棄物と産業廃棄物の違い

草刈り後に出るゴミが「何ゴミなのか?」は、意外と迷いやすいポイントです。

一般家庭の庭や空き地で発生した刈り草は、多くの自治体で「一般廃棄物」として扱われ、燃えるゴミや資源ゴミの区分で回収されます。一方で、工事現場など事業活動の一環として出た大量の刈り草は、産業廃棄物として扱われるケースもあり、家庭ゴミとは扱いが異なります。

基本的には「家庭から出た草=一般廃棄物」と考えて問題ありませんが、

- 敷地が極端に広い

- 造成工事や解体工事とセットで出ている

- 会社名義の土地から大量に出ている

といった場合には、産業廃棄物として扱うべきケースも出てきます。判断に迷う場合は、自治体の環境課や清掃センターに確認しておくと安心です。

片付け110番では、現場の状況を確認したうえで、法令に沿った処分方法をご案内できますので、「一般ゴミとして出せるのか不安」という場合もお気軽にご相談ください。

可燃ゴミで出すときの自治体ルールと、回収されない主なケース

草刈りゴミを「燃えるゴミ」で出せる自治体は多いですが、出し方を間違えると回収してもらえないことがあります。代表的なルールと、断られやすいケースを押さえておきましょう。

多くの自治体で共通しているのは、次のようなポイントです。

- 指定のゴミ袋を使用する(透明・半透明など)

- 袋の口をしっかり縛り、中身がこぼれないようにする

- 土や石、枝木が大量に混ざらないようにする

- 一度に出せる袋の数・重さが決まっている

特に見落としがちなのが「量の制限」です。一度に大量の草刈りゴミを出すと、

「45L袋○袋まで」といった基準を超えてしまい、回収車に積みきれず置いて行かれてしまうケースがあります。また、濡れた草をそのまま詰めると袋が非常に重くなり、作業員の安全面から収集を断られることもあります。

大量の草刈りゴミを可燃ゴミで処分したい場合は、

- 事前に自治体のホームページやパンフレットでルールを確認する

- 草をしっかり乾燥させてから少しずつ出す

- どうしても量が多い場合は、草刈りと回収をまとめて業者に依頼する

といった点を意識しておくと、トラブルなく処分しやすくなります。

業者に依頼して草を処分する方法

時間の節約や手間をかけずに、スムーズに草を除去・処分したい場合は業者に依頼する方法があります。

自力での作業が難しいほど大量の草刈りや草の処分を行う際は、不用品回収業者や植木・造園業者に依頼して一括処理するのが有効です。専門家に頼むことで収集や廃棄の方法を一任でき、スケジュール調整も楽になるでしょう。依頼する際には見積もりを取り、費用相場やサービス内容を比較検討することをおすすめします。

不用品回収業者に依頼する流れと費用相場

不用品回収業者は、家の中の不用品処分と同時に草刈り後の草の処分も引き受けてくれることがあります。業者によってトラックの大きさや回収範囲で料金が変わるため、まずは無料見積もりを依頼して比較するのが良いでしょう。草の量が多い場合は、直接相談しながら適切なプランを提案してもらうことで、追加費用も含めた全体像が把握しやすくなります。

草刈り業者・植木屋に依頼するメリット

草刈りのプロである業者や植木屋に依頼するメリットは、庭の状態を総合的に点検してもらえることです。雑草だけでなく、庭木の剪定や害虫対策なども含めて依頼すれば、一度に庭まわりのメンテナンスが完了します。十分な経験を持つ専門家などに任せられるため、事故や怪我のリスクを減らしつつ安全に作業できるのも大きな利点です。

草を焼いて処分するのはNG!違法とされる理由

屋外での焼却処分には法律で規制があり、違反すると罰則を科される場合があります。

刈り草を焼却することは、廃棄物処理法によって禁止されている行為です。万が一、煙や臭いで近隣からクレームがあったり、火災の危険性が高まったりする可能性もあります。違反すると罰則が科されるリスクだけでなく、人や環境に対しても大きな負荷となるため、絶対に行わないよう注意しましょう。

大量の草を効率よく処分するコツ

大量に出た刈り草をできるだけ効率的にまとめるためのポイントをまとめました。

草刈り後に想定以上の量の刈り草が生じた場合、人力だけで処分しようとすると時間と労力の負担が大きくなります。先に天日干しでボリュームを減らす方法や、分割して処分するスケジュールを組むなど、無理なく行うことが肝心です。複数の対策を組み合わせれば、敷地をきれいな状態に保ちやすくなるでしょう。

大型のゴミ袋やトンバッグの活用

一度に大量の刈り草をまとめたい場合は、容量の大きいトンバッグや頑丈なゴミ袋が重宝します。袋に入れる前に草を十分に乾燥させておくことで、重量を減らして作業を効率化することができます。また、数回に分けてゴミ出しが必要な場合は、袋ごとにきちんとラベルを貼るなどして、周囲の混乱を避けるよう工夫しましょう。

スペースがある場合の一時保管方法

敷地内にある程度のスペースがあるなら、天日干しした草を一時的にまとめて保管しておくのも選択肢の一つです。屋根付きの場所で保管する場合は、通気性を確保しながら湿気がたまらないようにするのがポイントです。ある程度量がまとまってから、一括で業者に依頼する方法と併せれば、気候条件などでペースを調整しやすくなります。

処分方法別の費用目安とメリット・デメリット

草刈り後のゴミ処理には複数の選択肢がありますが、「どれが自分に合うか」は費用だけでなく、手間や時間も含めて考える必要があります。ここでは代表的な方法を、ざっくりと比較してみます。

1)自治体のゴミ回収に出す

- メリット:処分費がほぼ無料〜数百円程度と安い/自宅前まで出すだけで完了

- デメリット:量や出し方に細かなルールがある/一度に大量には出せない

2)自分の土地に埋める・堆肥化する

- メリット:処分費0円でエコ/土壌改良や家庭菜園にも活用できる

- デメリット:穴掘りや堆肥づくりの手間が大きい/スペースや期間が必要

3)草刈り・造園業者にまとめて依頼する

- メリット:草刈り〜ゴミ処理まで丸投げできる/広い敷地や背の高い草でも短時間で完了

- デメリット:1㎡あたり○○円〜など、面積や状況に応じて費用がかかる

4)不用品回収業者に依頼する

- メリット:草刈りゴミだけでなく、庭木・古い家具など他の不用品もまとめて処分できる

- デメリット:トラックの大きさ・回収量によって料金に幅が出る

「時間と体力に余裕があるなら自治体」「一気に片付けたい・遠方の空き家なら業者」など、ライフスタイルや現場の状況に合わせて選ぶのがポイントです。片付け110番では、草刈りと処分をセットにした事例も多数ありますので、「自分のケースだとどれくらい?」と気になる場合はお気軽にお問い合わせください。

草刈り後に雑草を生えにくくするポイント

こまめな草刈り以外にも、雑草が発生しにくい環境づくりが大切です。

草刈りを繰り返しても、根本的に雑草が発生しやすい環境であれば、またすぐに伸びてしまいます。そこで、有効なのが除草剤や防草シート、砂利敷きなど、雑草のライフサイクルを抑制する対策です。適切な手段を活用し、再び大量の草刈りを行わなくて済むよう、長期的な視点で予防策を検討しましょう。

除草剤や防草シートの活用

除草剤は種類が多く、地域や目的に応じた選び方が重要です。作物に影響を与えない散布のタイミングや使用範囲を守ることで、効果を最大化しつつ安全に対策できます。また、防草シートを敷いて光を遮断する方法は、土壌表面での雑草の生育自体を抑える上で効率的です。

砂利やコンクリートでの対策

砂利やコンクリートで地面を覆うと、雑草が生えるための土壌環境が大幅に制限されます。特に防草シートとの併用は、抜群の雑草抑制効果が期待できます。ただし、施工にはコストや手間がかかる場合もあるため、長期的なリフォームやデザインプランの一部として検討すると良いでしょう。

場所別に見る草の処分方法

畑や庭などの用途によって最適な処分方法は異なります。

同じ草の処分でも、畑のように土壌改良に活用したい場所なのか、住宅の庭なのかによってやり方は変わってきます。どんな場所でも草刈り後に放置しないことは共通ですが、再利用する場合は安全性や雑草の種類など細かい点にも注意が必要です。立地や用途に合わせて効率的かつトラブルの起きにくい処分方法を選択しましょう。

畑や田んぼなら堆肥化が効果的

草を堆肥にすることで、土壌の栄養分が高まり、作物や農作物の生育にプラスの効果が見込めます。発酵が十分でないまま畑に混ぜ込んでしまうと、生ごみのような臭いが起きるため、発酵期間をしっかり取りながら管理を行うことが大切です。肥料のコスト削減や環境への配慮にもなるため、農地を活用している方には特におすすめの方法となります。

庭やプランターの雑草処分のポイント

家庭の庭やプランターでは、堆肥化スペースが限られる場合も多いので、燃えるゴミとして定期的に処分する方法を取る方が多いです。防草シートやマルチングなども合わせて行えば、刈り草の発生回数を抑えて庭を美しい状態に保つことが容易になります。小規模な家庭菜園やガーデニングを楽しむ人にとっても、安全かつバランスの良い除草作業が長く楽しむコツになるでしょう。

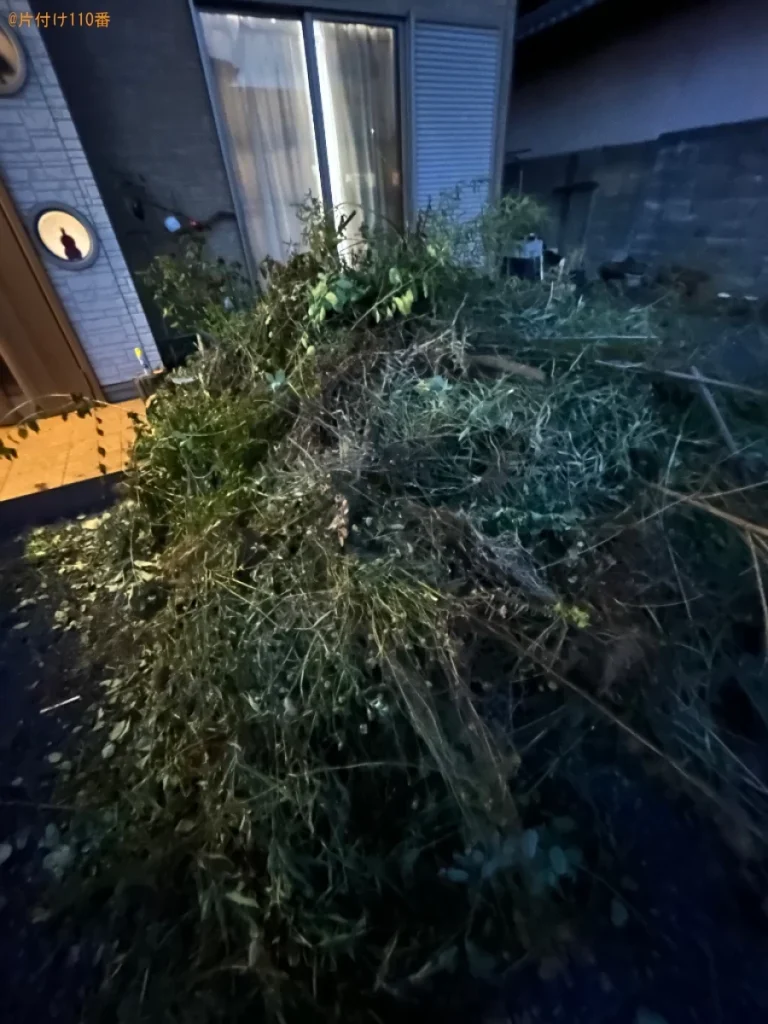

片付け110番の草刈り・草の処分費用事例

片付け110番が実際に対応したケースを紹介し、費用の目安として参考にしてください。

業者を利用する際、事前に費用の事例をチェックしておくことで、予算を組みやすくなります。片付け110番の事例では、現場の状況や草の量によって金額に幅が見られますが、草刈りと処分がセットになったプランであれば、余計な手間をかけずに済む点が魅力です。以下のケースを参考に、自分の状況に近いものがあれば、実際の依頼時にイメージをしやすくなるでしょう。

ケース(1)草刈り・草の処分、20,000円

| 回収場所 | 岡山県玉野市 |

| 作業内容 | 草刈りと草刈り後の草の処理 |

| 実際の作業料金 | 20,000円 |

| お客様のご要望 | 草刈りと草刈り後の草の処理依頼。早めの回収希望です。 |

ケース(2)草刈り・草の処分、34,000円

| 回収場所 | 青森市 |

| 作業内容 | 草刈り・草の処分 |

| 実際の作業料金 | 34,000円 |

| お客様のご要望 | 家の周りの草刈りと草の処分を依頼。緊急ではない。 |

ケース(3)草刈り・草の処分、76,950円

| 回収場所 | 大阪市 |

| 作業内容 | 草刈りと草の処分 |

| 実際の作業料金 | 76,950円 |

| お客様のご要望 | 7/13作業希望 |

| 担当のコメント | 2か所からの草刈り希望のお客様。40坪と50坪の2か所の草刈りをしてほしい。とのことでした。現地にお伺いさせていただき草の状況などを確認し正確な金額をご案内させていただきました。金額ご了承いただき作業をさせていただきました。お客様に作業後を確認して頂いたところきれいになった!とお喜びいただけました。また、お困りの際はお声掛けください。ありがとうございました。 |

草刈り後のゴミ処理でよくある質問(FAQ)

最後に、「草刈り ゴミ処理」で検索する方が悩みがちなポイントを、Q&A形式で補足するのもおすすめです。本文イメージはこんな感じです。

Q1. 刈った草は濡れたままゴミ袋に入れても大丈夫?

A. 回収自体は可能な自治体もありますが、濡れた草は非常に重くなり、袋が破れたり、収集作業に支障が出たりします。悪臭やカビの原因にもなるため、できるだけ天日干しで乾燥させてから袋に詰めましょう。

Q2. ビニールやひもが混ざってしまった草刈りゴミはどうすればいい?

A. ビニールやプラスチック類は別の区分になるため、できるだけ取り除いてから「草だけ」を燃えるゴミとして出すのが基本です。混ざったまま大量に出すと、収集を断られることもあります。

Q3. 庭木の枝や落ち葉と一緒に出してもいい?

A. 少量なら一緒に出せる自治体もありますが、「枝は長さ○cm以内」「太さ○cmまで」など細かな条件が決められていることが多いです。条件を超える場合は、剪定ゴミの収集日や粗大ゴミ扱いになることもあるため、自治体のルールを必ず確認しましょう。

Q4. 遠方の空き家で大量の草刈りゴミが出る場合、どの処分方法が向いている?

A. 量が多く自治体にも小分けで出しづらい場合は、草刈りからゴミ処分までワンセットで任せられる業者が現実的です。片付け110番のように、現地確認〜見積もり〜作業まで一括対応してくれるサービスを選ぶと、立ち会い回数も少なく済みます。

草刈り・草の処分まとめ

草刈り後の刈り草を正しく処分することで、衛生面やトラブル回避につながります。

刈り草の処分は、燃えるゴミへの排出、堆肥化、土中への埋め込み、あるいは業者への依頼など、さまざまな選択肢が存在します。いずれも地域のルールや費用、そして再生リスクを考慮した上で最適な方法を選ぶことが肝心です。定期的な草刈りに加え、雑草が生えにくい環境対策を進めることで、今後の負担を減らし、安全で快適な敷地を保つことができます。

草刈りから草の処分まで片付け110番にお任せ下さい

専門業者に依頼することで、時間や手間のかかる草刈りと草の処分を一括で行えます。

片付け110番では、草刈りと刈り草の処分をまとめて行うことも可能です。草を一度に処分したい方や、繁茂を繰り返す雑草にお困りの方は、プロのサポートを受けることで効率的に課題解決を目指せます。時間の節約や作業の安全性を重視するのであれば、一度専門家に相談してみるのも有効な選択肢です。