日本では毎年、多くの方がスギやヒノキの花粉症に悩まされています。本記事では、花粉症の仕組みから具体的な対策方法までを幅広く解説し、花粉シーズンを少しでも快適に過ごすための情報をお届けします。

花粉症に悩む方の生活の質を向上させるために、最新の予防策やセルフケアのポイント、さらには庭木の剪定のメリットについても紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

花粉症とは?その仕組みと社会的影響

まずは、花粉症の定義や社会全体へ及ぼす影響を理解しましょう。

花粉症とは、スギやヒノキなど特定の花粉が体内に入ることによって、免疫が過剰に反応することで起こるアレルギー性疾患です。くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状が代表的ですが、慢性的に起きると集中力の低下や睡眠障害などにつながることもあります。人口の多くが毎年これらの症状に悩まされ、日本では深刻な社会問題と捉えられています。

花粉の飛散時期とピークに注意すべきポイント

花粉の多い時期やピークを知ることで、適切な時期にしっかり対策を行うことができます。

スギの花粉は一般的に2月から3月にかけて、ヒノキは3月下旬から4月にピークを迎えます。しかし、地域によって多少ずれがあるため、自身の住む場所の花粉飛散予測を常にチェックすることが大切です。ピークが分かれば、その時期に合わせて外出や対策方法を調整しやすくなるでしょう。

特に朝や夕方、雨上がりには花粉が地面から舞い上がりやすく、飛散量が増加しやすい傾向があります。室内にいるときも、窓の開閉や換気のタイミングを調整することで花粉の侵入を抑えることができます。花粉飛散量を予測できるサイトやアプリを活用すれば、事前に対策計画を立てやすいでしょう。

花粉情報のチェック方法と飛散予測の活用

花粉情報はニュースや天気予報、インターネットの専門サイトなどを通じて簡単に入手できます。特にリアルタイム・予測情報が得られるアプリなどを活用すると、外出前に対策アイテムの準備や服装を整えることが可能です。

花粉飛散状況をこまめに確認することで、外出の時間帯や場所を調整でき、花粉の多い日に無理に行動するリスクを減らせます。また、予測が外れる場合もあるため、常にマスクや点鼻薬の携帯を習慣化すると安心です。

実際の飛散量は天候に左右されるので、雨の日や湿度の高い日は飛散量が少ない傾向があります。こうした日を活用して屋外の掃除や洗濯物の外干しを行うと、花粉対策と家事を効率的に進められるでしょう。

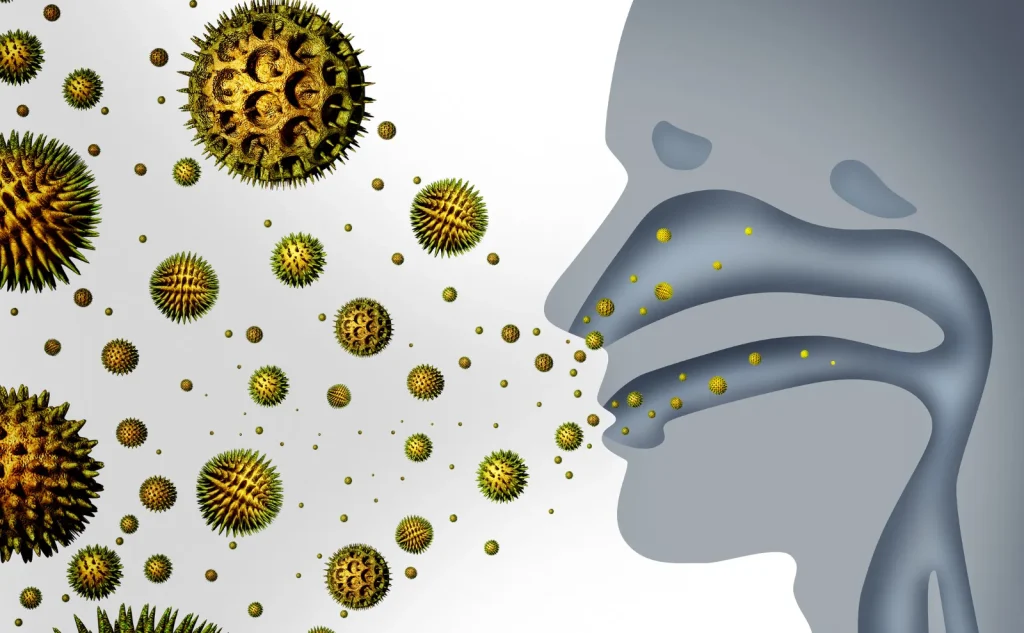

花粉症の原因とメカニズム:スギ・ヒノキを中心に

スギやヒノキの花粉がどのようにアレルギーを引き起こすのか、その仕組みを見ていきます。

スギやヒノキの花粉は非常に小さく、鼻や口から吸い込まれやすい特性を持っています。体内に取り込まれた花粉は、免疫反応を引き起こす抗原として働き、免疫細胞が過剰に対応すると花粉症の症状が現れます。花粉の種類によっては、飛散時期や強度が異なるため、複数のアレルギーを兼ねている方も少なくありません。

スギ花粉は日本国内での飛散量や面積が広範囲に及ぶため、多くの人々に影響を与えています。一方ヒノキはスギの飛散が落ち着いた後にピークを迎えることが多く、人によっては春先以降も長く症状が続く原因となります。こうした花粉量や時期の差異を理解し、対策を準備することが重要です。

アレルギー反応が起こる仕組み

花粉症では、体内に花粉という異物が入ってくると、免疫細胞のひとつであるリンパ球が「この異物を排除せよ」という指示を出します。その際に、ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質が放出され、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどを引き起こすのです。

本来、免疫は体を守る役割を担っていますが、花粉症では必要以上に働きすぎることで不快な症状を伴います。このようなアレルギー体質となる要因には、遺伝や生活習慣、環境要因などさまざまなものが重なっていると考えられます。

代表的な症状と重症度の目安

花粉症の代表的な症状を紹介し、重症度の判断基準を確認しておきましょう。

花粉症の主な症状には、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどがあります。鼻づまりが重度になると睡眠障害を起こすケースもあり、集中力の低下や頭痛を伴うこともあるため、早めの対策が欠かせません。

重症度の目安としては、症状の発生頻度や日常生活への支障度が重要です。軽症であれば市販薬や生活習慣の改善で対処可能ですが、症状が長期化したり強度が増してきた場合には、専門医の診察を受けることをおすすめします。

花粉症の予防策とセルフケア

花粉を避けるだけでなく、日常で可能なセルフケアを取り入れることで、症状を緩和できます。

花粉症対策の基本は、まず花粉に触れないようにすることです。とはいえ、まったく外出しないわけにはいかないため、帰宅後の衣類の取り扱いや洗顔・うがいの徹底など、小さな習慣づくりで症状の悪化を防ぐことができます。

また、薬局などで販売されている抗ヒスタミン薬や点鼻ステロイド薬を上手に活用することで、つらい症状を直接緩和できます。医師や薬剤師に相談し、自分の体質や症状に合った薬を選択して取り入れるのがポイントです。

外出時のマスク・メガネ・衣類選び

花粉を物理的にシャットアウトするには、フィット感の高いマスクや花粉防止メガネの着用が効果的です。マスクは鼻と口をしっかり覆い、隙間を作らないように装着しましょう。メガネも目の形に合ったものを選ぶと、眼球への花粉侵入を抑えられます。

衣類は花粉が付着しにくい素材を選ぶのが望ましく、特にツルツルとした素材や撥水加工が施されたものが適しています。一方、ウールなどは繊維が花粉をキャッチしやすいため、花粉症の時期は避けるといいでしょう。

外出後は衣服や髪に付着した花粉をなるべく室内に持ち込まないように、玄関先で払い落とす、髪をブラッシングするなどの習慣を徹底します。このちょっとした対応が、室内環境の花粉量を大幅に減らすことにつながります。

室内への花粉侵入を防ぐ方法

換気のタイミングを工夫することで、部屋に入り込む花粉の量を抑えられます。花粉の少ない夜間や雨天時に窓を開けるようにするといったシンプルな方法が効果的です。

定期的な掃除も欠かせません。床に積もった花粉を吸引しやすいよう、掃除機に加えてモップやふき取りなども行い、部屋全体を清潔に保ちましょう。空気清浄機は花粉捕集性能に定評のあるフィルターを備えたものを選ぶとより安心です。

洗濯物の外干しは花粉が付着するリスクが高いため、できれば部屋干しや乾燥機を使用すると便利です。どうしても外で干したい場合は、花粉が飛びにくいタイミングを選ぶなど工夫して花粉の付着を最小限に抑えましょう。

生活習慣の見直しで症状を緩和するコツ

睡眠や食生活など基本的な生活習慣を改善し、花粉症の症状を軽減する方法を探っていきます。

生活習慣の見直しは、免疫力を高め、花粉症の過剰反応を抑える上で大いに役立ちます。十分な睡眠を確保し、ストレスをためないように意識するだけでも体内の炎症を抑制する効果が期待できます。

食生活では、野菜や果物、良質なたんぱく質をバランスよく摂取し、腸内環境を整えることが肝心です。腸内環境が整うと免疫システムの働きも調整され、花粉への過剰反応が起こりにくくなることがあります。

適度な運動もまた重要です。ウォーキングや軽いストレッチなどを日常的に取り入れ、血行を良くすることで、身体全体の免疫バランスを保ちやすくなります。こうした基本的な習慣が総合的に花粉症の症状緩和へとつながります。

花粉症対策には庭木の剪定も有効

庭木の花粉飛散を抑える視点から、早めの剪定が花粉症対策につながる理由を解説します。

庭にスギやヒノキなどの花粉を放出する樹木がある場合、定期的に剪定することで花粉の飛散量を減らすことができます。放置された樹木は枝葉が伸び放題になり、花粉が大量に生産されるリスクが高まります。

剪定のタイミングは花粉が飛び始める前が理想的です。花芽を小さいうちに切り落とすことで、後々の花粉発生を抑えられます。また、剪定によって風通しが良くなるため、庭木の健康管理にも役立つメリットがあります。

さらに、花粉を発生する庭木が繁茂していると、家の周りや洗濯物への花粉付着も避けられません。定期的な剪定は視覚的にもすっきりし、花粉症対策と美観の両立が実現できます。

まとめ・総括

花粉症対策を総合的に捉え、日常生活での取り組み方や予防策のポイントを再確認しましょう。

花粉症対策は、飛散時期の把握や外出時の装備、室内環境の整備など複合的な要素が絡み合います。どれか一つだけの対策をやり続けるよりも、複数の方法を組み合わせたほうが効果的です。

庭木の剪定も忘れずに、総合的な予防策を行いましょう。

花粉症対策の庭木剪定は片付け110番にお任せ下さい

庭木の剪定などプロの手が必要な作業は、専門業者に相談することで安心して行うことができます。

自分で庭木を剪定するのが難しい場合や、大きな樹木の取り扱いに不安を感じる方は、専門業者への依頼がおすすめです。安全かつ効率的に作業を行ってもらえるため、花粉症対策としての効果も高まるでしょう。お困りの方は片付け110番にお任せ下さい!