近年の少子化や高齢化の影響により、お墓の維持が難しくなっているケースが増えています。そこで注目されているのが「墓じまい」という選択肢です。本記事では、墓じまいの背景や具体的な流れ、遺骨を取り出す際の留意点、そして墓じまい後の遺骨処分の方法や費用の考え方について詳しく解説します。こうした知識を正しく身につけ、適切な供養を検討するための参考になれば幸いです。

お墓を建てるのが当たり前だった時代と比べ、ライフスタイルや家族構成が大きく変化した今、古い慣習を見直す動きが高まっています。遺骨をどこでどう供養するかは、人々の価値観によって多様化しており、選択肢が増えている現状です。墓じまいを行う場合、法律や手続き面でも注意すべき点が多々ありますので、しっかり情報収集しておくことが大切です。

この記事を通して、墓じまいをスムーズに進めるために押さえておきたいポイントから、具体的な手順や注意点、法的な問題までを網羅的に解説していきます。ぜひ最後までご覧になり、今後の供養の在り方を検討する際の手がかりにしてください。

墓じまいとは何か?基本的な概要と背景

まずは、墓じまいが必要とされる背景となる社会的な変化や課題について押さえておきましょう。

墓じまいとは、既存のお墓を撤去し、中に納められた遺骨を別の場所へ移したり、新たな形で供養を行うための手続きを指します。近年、墓じまいが増えているとされる背景には、少子化や高齢化などの社会的要因があることが大きいです。お墓は維持費や管理の手間がかかるため、後継者不足や遠方に住む子どもの増加に伴って維持が困難になるケースが増えています。

加えて、長期的にお墓を維持できずに無縁墓となる例も全国的に問題視されています。無縁墓が増えると、霊園や供養の管理が適切に行き届かず、社会全体にとっても大きな負担となります。こうした背景を踏まえ、トラブルが起きる前に墓じまいの計画を立てる方が増えているのです。

墓じまいは従来の「お墓を守り継ぐ」概念に対して大きな変化をもたらします。ただし、法的手続きや周囲への説明をクリアにしながら進めることが大前提です。次の章では、具体的な準備とその流れを順を追って解説していきます。

少子化や高齢化によるお墓維持の負担増

日本の少子化と高齢化は、家族構成やライフスタイルに大きな影響を与えています。若い世代が都市部に移り住むことで、お墓がある地方には人が戻りにくくなり、お墓を管理する人が減る問題が深刻化しています。

結果として、お墓の清掃や点検、法要の段取りといった維持活動が難しくなるケースが増加。管理しきれないお墓が増えると最終的には無縁墓化につながり、お寺や霊園にも迷惑がかかる恐れがあります。

墓じまいを考えるきっかけとしては、家族と暮らす場所からお墓が遠い点や、物理的に管理できる人手がいない状況などが挙げられます。こうした課題を解消する選択肢として、早めの墓じまい検討が進められています。

無縁墓の増加と社会的な課題

無縁墓は遺族や管理者が不明になったお墓のことで、公営・民営の霊園を問わず年々増加しているのが現状です。無縁墓の増加によって、霊園自体の整理が困難になり、そこに新規でお墓を希望する人のスペースも不足してくる懸念があります。

管理が行き届かないお墓には雑草が生い茂り、墓石が倒れるなどの危険性も高まります。そのまま放置すれば治安面や景観を含め、社会にとって大きな課題となります。

こうした問題を解決するためにも、家庭が管理できないお墓は早めに墓じまいを行い、無縁墓になる前に供養の方法を再検討する姿勢が求められています。

墓じまいの全体的な流れと準備

墓じまいを進めるためには、親族との相談や書類手続きなど事前の準備が欠かせません。

墓じまいは単にお墓を撤去するだけではなく、親族や管理者に了承を得るなどさまざまなステップを踏む必要があります。手順を明確にしておくことで、意図しないトラブルを回避し、スムーズに作業を進められます。

いちばん最初に大切なのは、親族間での合意形成です。後々の揉め事を防ぐためにも、誰が費用を負担するのか、遺骨の今後についてどう考えるのかをみんなで納得するまで話し合う必要があります。

さらに、墓じまいには改葬許可申請など行政手続きも重要です。次の小見出しからは、こうした準備や具体的な進め方を順を追って確認していきます。

親族や関係者の合意形成

最初のステップとして、親族全員が納得したうえで墓じまいを行うことが何よりも重要です。お墓は単なる石ではなく、人々の思い出や先祖への感謝の気持ちが宿る場所でもあります。

特に、遠方でなかなか集まれない場合や、遺産相続の関係で人間関係が複雑な場合は慎重に話し合いを進める必要があります。互いの気持ちや経済状況を考慮しながらベストな判断をすることがポイントです。

十分なコミュニケーションを経ずに一方的に決めてしまうと、後で親族間のトラブルに発展する可能性もあります。早めに声をかけ、理解を得る努力をすることがスムーズな墓じまいへの近道です。

墓地管理者への相談と書類手続き

墓じまいを考えたら、まずはお墓がある霊園や寺院の管理者に連絡をします。墓石の撤去のタイミングや注意点の確認だけでなく、必要書類の提出方法を教えてもらうことが大切です。

一般的に、自治体の役所へ改葬許可申請を行い、許可証の発行後に遺骨を移すのが基本的な流れです。書類手続きは時期や地域によっても違いがありますので、管理者や行政窓口に相談しながら進めましょう。

書類に不備があると、作業がストップしてしまうこともあるため、必要書類や手続きのスケジュールをしっかり把握しておくことをおすすめします。

閉眼供養と菩提寺への依頼

墓じまいを行う際には、まず葬儀や法要でお世話になった菩提寺や、信仰している宗派の僧侶に相談します。お墓は開眼供養といって、魂を入れていると考えられるため、その状態を解除する「閉眼供養」が必要です。

閉眼供養をせずに墓石を撤去すると、宗教的観点からは供養が中途半端になってしまう恐れもあるため、菩提寺などの協力を得て先に魂抜きを行います。

閉眼供養が終わったら、実際の撤去作業がスタートします。親族や僧侶が立ち会い、安全と供養の意味を確認しながら進めるのが一般的な流れです。

遺骨を取り出す際の手順と留意点

お墓から遺骨を取り出すときは、専門業者の作業や土に還った遺骨の扱いに注意が必要です。

墓じまいでは、お墓の撤去に合わせて納められた遺骨を取り出します。このとき、墓石店などのプロに依頼することで、安全かつ確実に遺骨を収集することが可能です。遺骨の状態は、埋葬期間や環境によってさまざまに異なるため、事前に相談しておくと安心です。

もし遺骨が長い年月を経て土と混ざっていたとしても、適切な処置を行えば新たな方法で供養することができます。必要に応じて洗骨や粉骨なども検討してみるのが良いでしょう。

次の小見出しでは、取り出し作業の詳細や費用相場、実際にどのようなメリットがあるのかを詳しく解説していきます。

石材店が行う遺骨の取り出し作業

専門の石材店や解体業者に依頼すると、墓石の解体から地中に埋葬されている遺骨の取り出しまでを一貫して行うことができます。特に、重機を使った墓石の撤去が伴う場合は、危険防止の観点からもプロに任せるのがベストです。

遺骨は非常に繊細な存在であり、誤って破損しないよう慎重に掘り起こされます。熟練した作業員が行うことで、遺骨を最大限きれいに取り出すことが可能になります。

取り出し作業のスケジュールや費用は、規模や立地条件、墓石の構造によって変動します。依頼前に複数社から見積もりをとって検討すると良いでしょう。

土に還っている遺骨への対応方法

土中で年数が経過していると、遺骨が土と一体化していることも多々あります。こうしたケースでは、土ごとすくい上げて手作業で仕分ける手順が必要です。

すべてを分離するのが難しい場合もあり、どこまで取り出すかは遺族や専門家と相談しながら決めます。取り出した遺骨の大きさには個人差があり、人体の一部が見つからないことも珍しくありません。

保管や再度の供養に支障が出ないよう、なるべく丁寧に作業するのが理想です。無理にすべてを取り出そうとせず、必要に応じて霊園側と相談して進めましょう。

洗骨・粉骨のメリットと費用相場

取り出した遺骨を一度洗浄し、乾燥させて細かく砕く「粉骨」作業は、スペースの節約や今後の供養方法の選択肢を広げるメリットがあります。粉骨しておくと、手元供養や散骨などがより簡単に行えます。

洗骨や粉骨の作業は数万円程度が一般的な相場ですが、業者や地域、遺骨の量によっても費用は変動します。複数のサービスを比較して、費用と品質のバランスが良いところに依頼するのが賢明です。

洗骨・粉骨を行うことで、遺骨をコンパクトに保管しやすいだけでなく、心理的にきれいな状態で供養できる点が大きな利点です。

墓じまい後の遺骨の処分方法と選択肢

墓じまい後の遺骨は様々な供養方法があり、ライフスタイルや価値観に合わせて選ぶことができます。

昔はお墓に納骨するのが一般的でしたが、現代では永代供養墓や樹木葬、散骨など、多様な選択肢が存在しています。それぞれ費用や手順、宗教観、家族の意向が絡むため、どれを選ぶかは慎重に考える必要があります。

新しい供養方法に踏み切りやすくなったのは、人々の暮らし方が変化し、お墓を継ぐ人が少なくなった背景があります。どの方法でも大切なのは、故人に対する敬意をもって手続きを進めることです。

以下の小見出しでは、代表的な遺骨の処分方法について特徴や注意点、費用などを具体的に取り上げます。

永代供養墓(合祀・合葬)とは?費用や注意点

永代供養墓は、寺院や霊園が遺骨を永続的に供養してくれるお墓です。合葬・合祀タイプでは、複数の遺骨をひとつの場所に納めることが特徴で、管理や供養の手間が大きく削減できます。

費用は数万円から十数万円程度が相場ですが、施設のブランドや立地、個別納骨のオプションなどで金額は変動します。また、一度合祀されると遺骨を取り出すことが基本的にはできないため、十分に検討してから依頼することが大切です。

永代供養のメリットは、後継者がいなくても継続供養が可能な点にあります。管理負担が軽減されるため、将来にわたって安心できる選択肢の一つです。

納骨堂に遺骨を収めるメリット・デメリット

納骨堂はロッカー状のスペースや棚に骨壺を安置する施設で、都市部では特に需要が高まっています。コンパクトに収まる設計が多く、屋内にあるため天候に左右されにくい点が魅力です。

デメリットとしては、施設によっては維持費や更新料が発生する場合があり、契約後に長期的な費用を把握しておかないと思わぬ負担増になりかねません。また、契約期間が終了すると合祀されるケースもあります。

利便性を重視しながらも、永代的な管理を可能にするプランも増えています。自分の意思や家族の意向をよくすり合わせた上で、最適な施設を選ぶことが肝心です。

樹木葬で自然に還す:場所や料金の目安

樹木葬は木や草花をシンボルにした供養スタイルで、故人を自然に返すという考え方が特徴的です。都会の霊園にも取り入れられており、ナチュラルな雰囲気を求める人に人気があります。

料金は数万円から十数万円程度が一般的ですが、植栽の種類や区画の広さによって差が出ます。また、維持管理費は通常のお墓より安価であることが多いですが、契約期間や管理者の条件をよく確認しましょう。

跡継ぎがいない方や環境保護に関心の高い方には、樹木葬は自然との調和を重視する新しい供養の形として注目されています。

散骨・海洋散骨の手続きと注意すべきマナー

散骨は遺骨を粉骨した上で海や山にまく方法で、管理費がかからず、自然に還す供養の一つです。海洋散骨を行う場合は、船を手配して遠洋で行うことが多く、業者に依頼するのが一般的です。

ただし、散骨地はどこでも良いわけではなく、周囲への配慮や法的な問題を踏まえる必要があります。許可が必要な海域もあるため、専門業者から正しい情報を聞きながら実施しましょう。

また、近隣住民や他の海域利用者へのマナーや礼儀も大切です。供養の思いが傷つかないよう、慎重に準備を進めることが重要です。

手元供養や分骨という新しい供養の形

近年注目されているのが、遺骨を小さな容器やアクセサリーに収め、自宅など故人の身近な場所に保管する「手元供養」です。常に故人を身近に感じられることで、心理的な安心感を得られる特徴があります。

分骨は遺骨を複数に分け、一部を手元に、一部をお墓や永代供養に、という具合に供養の形をミックスできる方法です。遠方に住む親族同士で分けあうケースもあります。

手元供養には、仏壇に飾るほどのスペースを必要としないメリットもありますが、家族の中には抵抗を感じる人もいるかもしれません。事前に十分な話し合いをした上で決定しましょう。

遺骨処分にかかる費用の考え方

遺骨をどのように供養するかによって、発生する費用は大きく異なります。考慮すべきポイントを整理しましょう。

永代供養や散骨、納骨堂の利用など、選択する供養方法によって費用は数万円から数十万円と幅があります。特に、霊園のブランドや立地、施設の新しさなどで金額は変動しやすいです。

また、複数の遺骨をまとめて供養するのか、一体ずつ供養するのかによっても費用が異なります。家族の意向や経済状況をふまえ、事前に相場を確認しながら計画を立てることが大切です。

たとえば、お寺や霊園での「合同供養」による処分は比較的リーズナブルで、相場は1万円〜3万円程度です。この方法では他の方の遺骨と一緒に供養され、納骨堂や供養塔に納められることが多いです。

一方、「永代供養墓」などに納める場合は、供養や管理を含めた費用として5万円〜20万円ほどが一般的です。これは、家族が遠方に住んでいたり、お墓を管理できない事情がある方に選ばれることが多い方法です。

また、近年は遺骨をパウダー状にして土に還す「散骨」も選択肢のひとつになっており、海への散骨であれば3万円〜10万円前後が目安です。業者に依頼するか自分たちで行うかによっても費用は変動します。

このように、遺骨の処分にはさまざまな方法と価格帯があり、ご家族の希望や事情に応じて選ぶことができます。費用面だけでなく、供養のかたちについてもじっくり検討することが大切です。

次章では、具体的に費用が膨らむパターンや注意点を紹介し、後悔しない遺骨処分のための実務面を掘り下げていきます。

費用相場を左右するポイント:遺骨の数・霊園の種類

遺骨の数が増えれば、それだけ納骨先の契約や粉骨などの処理費用が倍増する可能性があります。ひとつの墓や納骨堂で複数の遺骨を受け入れられるかどうかは、事前に確認する必要があります。

また、歴史ある寺院や有名霊園は費用が高めになる場合が多い一方、交通アクセスが良いなどのメリットもあります。立地条件は、後々の参拝や管理のしやすさに直結するため、コストと利便性のバランスを考えて選ぶと良いでしょう。

施設を検討する際は、月額や年額の管理費、追加でかかる法要料などを含めた総合的な計算が重要です。

追加費用やトラブルを避けるための確認事項

契約前には、必ず見積もりを取り、料金に含まれる項目と含まれない項目を明確にしておくことをおすすめします。たとえば、粉骨や洗骨費用、法要のお布施などが別途請求される場合もあります。

また、契約期間の更新や維持管理費が後から大きく変更される可能性があるかどうかを確認しましょう。書面で詳細を取り交わすことで、予想外の出費やトラブルを防ぐことができます。

遺骨に関する法律や自治体のルールが改正されることもあります。常に最新情報にアンテナを張っておくことで、安心して供養を進められるでしょう。

遺骨処分に関わる法律と重要な注意点

遺骨の扱いには法律が関わるため、正しい手続きを踏むことが大切です。

日本では「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、遺骨を勝手に処分したりゴミとして捨てることは禁じられています。これは刑法上の罪に該当するおそれがあるため、必ず適切な方法で供養する必要があります。

そのため、散骨や合祀などの手法をとる際にも、法律や地域のガイドラインに従うことが求められます。最初に管理者や専門業者に相談して、誤った手続きにならないように注意しましょう。

以下の小見出しでは、遺骨処分にまつわる主な法律や、なぜゴミとして処分すると違法になるのかといったポイントを解説します。

墓地、埋葬等に関する法律と違法行為のリスク

墓地、埋葬等に関する法律では、遺骨は尊厳ある扱いを受けるべきだとされています。勝手に山林や公園などに埋めたり、焼却することは違法行為となり得ます。

違反した場合、罰則などの法的ペナルティを受ける可能性もあるため、必ず正規のルートを通した供養が必要です。とくに、散骨は法律に具体的な規定がないとされつつも、一般的には節度ある形で行うことが求められています。

こうした法律の存在は、遺骨が単なる物質ではなく、人の命や歴史を象徴する重要な存在であることを再確認させてくれます。

ゴミとして廃棄するのが違法となる理由

遺骨は家財道具などの一般廃棄物と異なり、故人の尊厳や宗教的な意味合いが強いものです。そのため、自治体のゴミとして出すことは法律で禁止されています。

万一、遺骨を一般ごみとして処理してしまった場合は、器物損壊や墓地埋葬法違反等に該当するとみなされる恐れがあり、大きなトラブルに発展する可能性があります。

近年は手元供養や散骨など多様な選択肢があるため、どうしてもお墓や納骨堂を利用できない事情があっても、正しい手続きや専門業者のサポートを活用すればゴミとして処分せずにすむはずです。

親族間の合意と進め方のポイント

遺骨の処分を円滑に進めるには、親族間でしっかりと話し合い、負担を減らす工夫が必要です。

遺骨の扱いは親族全員にとって非常にセンシティブな問題です。落ち着いて話し合いを行い、各自の意見を尊重しながら共通認識をつくることがスムーズな供養の第一歩となります。

合意形成がうまくいかない場合は、第三者の専門家や行政の相談窓口を活用するのも一つの方法です。経済的負担や精神的負担をなるべく軽減できるような工夫を探りながら最適解を目指していきましょう。

以下の小見出しでは、具体的にどのような話し合いをすればトラブルを回避できるか、また負担を軽減するためにはどのような工夫が可能かをまとめました。

話し合いでトラブルを回避する心がけ

最初に大切なのは、お互いの考え方を否定せずに理解しようとする姿勢です。遺骨に対する思いは人それぞれであり、単純に費用だけでは割り切れない部分もあるでしょう。

全員が集まりやすい場所や時間を選んで、落ち着いた雰囲気の中で話し合うことを心がけます。誰か一人が意見を押し付けるのではなく、少しずつ妥協点や合意点を探っていくことが大事です。

意見の相違が大きい場合でも、焦らずに複数回の話し合いを行い、全員が納得できる方向性を目指すよう努めましょう。

経済的・精神的負担を減らすための工夫

経済的な負担を減らすためには、複数の納骨先や供養方法の見積もりをとって比較検討することが大切です。永代供養墓や共同墓は比較的費用が安価で済む場合も多く、検討材料として適しています。

精神的負担を軽減するには、できる限り遺骨や供養に対する考え方の相違を尊重し、お互いの希望を組み合わせられる方法を模索します。分骨や手元供養など、柔軟性を持たせる施策も増えています。

もし話し合いがスムーズに進まない場合は、寺院や霊園の関係者、カウンセラーなどの専門家に相談することも検討してみると良いでしょう。

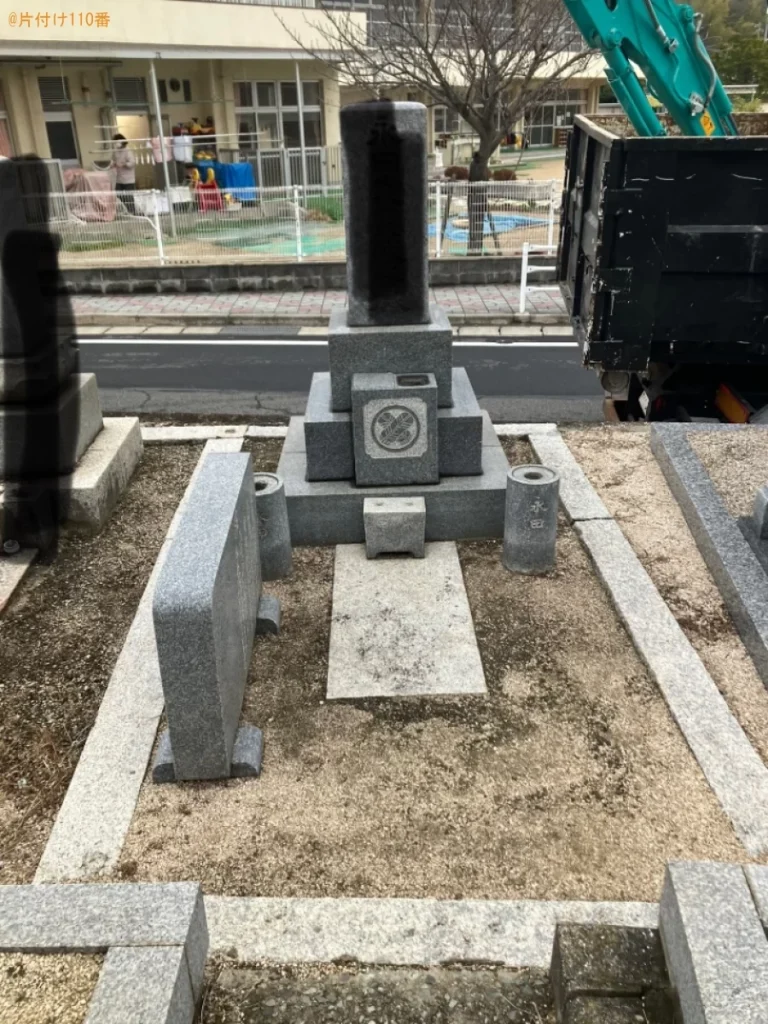

片付け110番の遺骨処分事例

実際に片付け110番で行われた墓じまいと遺骨処分にかかった合計費用を紹介します。依頼を検討する際に、一つの目安として参考にしてください。

ケース(1)墓じまい、遺骨処分、418,000円

| 作業場所 | 岡山市中区 |

| 作業内容 | 墓じまい |

| 実際の作業料金 | 418,000円 |

| お客様のご要望 | 墓地の墓じまいをお願いしたい。墓石の撤去と遺骨の処分まで希望。永代供養は不要で、遺骨の処分のみ、宗派の指定はありません。 |

遺骨処分まとめ・総括

これまで紹介した内容を踏まえ、遺骨処分を行う上での重要なポイントを振り返ります。

墓じまいから遺骨処分までの流れには、親族間での合意形成、行政や霊園への手続き、遺骨の取り出し・洗骨・粉骨といったプロセスが含まれます。どれも一つひとつ丁寧に進めることでスムーズに完了できます。

また、墓じまい後の遺骨の処分方法は多岐にわたりますが、永代供養墓や納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など、それぞれの特徴や費用を認識し家族の意向に合わせて選択することが大切です。

最終的には、故人を尊重しながら遺族の負担を減らす形を探ることが重要なゴールとなります。法律面でも不備がないように専門家や業者のサポートを活用し、安心して供養を進めていきましょう。

墓じまいから遺骨処分まで片付け110番にお任せ下さい

墓じまいから遺骨処分までを一括して依頼できる専門サービスを活用すると、手続きや作業の負担を軽減できます。

片付け110番では、専門家による改葬手続きのサポートや、遺骨の粉骨、散骨先の選定など、幅広いサービスを提供しています。高齢の方や一人暮らしの方でも安心して依頼できる体制が整っています。

また、費用に不明瞭な部分がないよう、見積もり時に細かい内訳を明らかにしてくれるのも専門業者を利用するメリットの一つです。無理なく納得のできる形で供養を進める手助けになるでしょう。

特に、社会的な課題となっている無縁墓を増やさないためにも、早めに専門サービスへ相談し、最適な供養方法を見つけることが重要といえます。家族の気持ちや予算、法律面を総合的に踏まえた専門家のアドバイスを活用して、安心・納得のいく供養を実現してください。