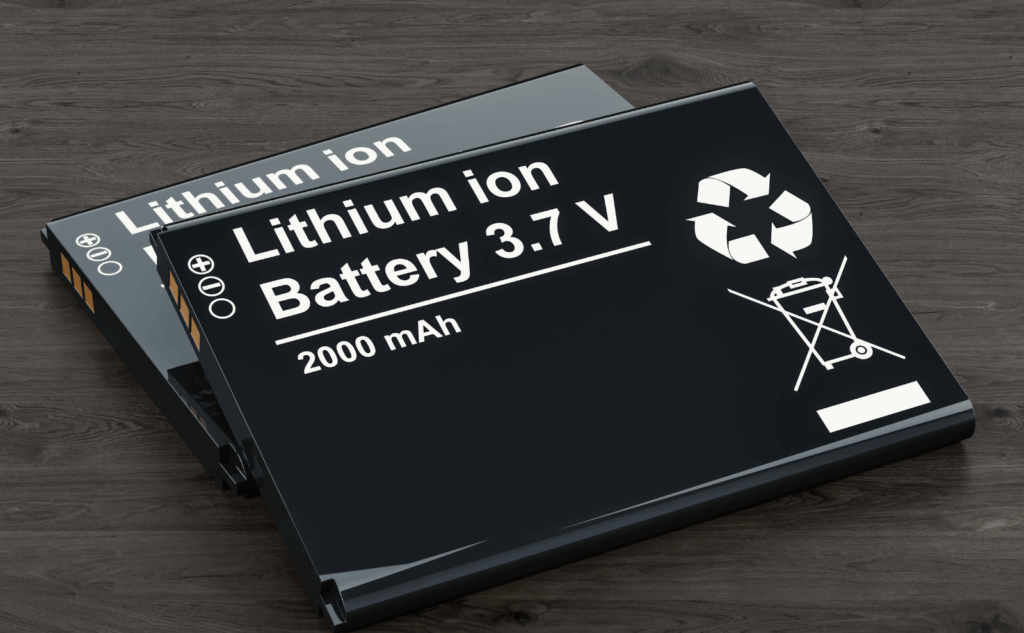

リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコン、モバイルバッテリーなど様々なデバイスに搭載される重要な電源です。

しかし、高エネルギー密度ゆえに、取り扱いを誤ると発火リスクにつながる可能性があります。ここでは、その原因や対策について解説します。

リチウムイオン電池の仕組みと特徴

リチウムイオン電池は小型・軽量ながら大容量のエネルギーを蓄えられる点で優れており、多くの電子機器に使用されています。

この電池はリチウムイオンが正極と負極の間を行き来することで充放電を行う構造です。普通の乾電池と比べて高い電圧を維持できるため、同じサイズでも大きな電力を取り出せる点が魅力といえます。

一方で、高エネルギー密度であることから安全装置や管理機能が充実しているものの、使い方を誤れば内部が過熱して発火するリスクを抱えます。特に、充電中や高温環境下での使用には注意が必要です。

近年ではさまざまな分野でリチウムイオン電池の活用が進んでいますが、その背景には軽量化と高性能化に対するニーズがあるとともに、電池内部の安全性向上への継続的な研究開発があることも見逃せません。

高エネルギー密度と発火リスク

リチウムイオン電池の高エネルギー密度は、同じ容量の他の電池と比較して軽量化を実現する大きなメリットです。一方で、内部エネルギーが大きいことは万が一トラブルが起きたときに急激な温度上昇や発火につながるリスクもはらんでいます。

たとえば、内部の絶縁が破れてショートすると、極端に高温になり発火に至る事例が散見されます。発熱を抑える設計が進化しているものの、使用環境によってはリスクが高まる可能性があります。

このため、ユーザー側で正しい取り扱いルールを理解し、使用時や保管時には温度上昇を抑えるようにすることが大切です。

安全装置とその限界

リチウムイオン電池には通常、過充電・過放電を防ぐための保護回路や温度センサーなど、多彩な安全装置が備えられています。これらは過度の使用や過熱を検知した場合に動作し、電池の破損や発火リスクを抑えます。

しかし、保護回路だけではすべての発火要因をカバーできないことも事実です。実際に、外部からの強い衝撃や製造上の不具合など、装置では対処しきれない事例が少なくありません。

安全装置を過信せず、メーカー指定の利用方法を守ると同時に、異常があればすぐに使用を中断し、専門家へ相談するといった自主的な対策が求められます。

発火の主な原因

リチウムイオン電池発火の背景には、過度な充放電や外部衝撃などさまざまな要因があります。

実際の火災事故では、充電状態のまま放置して過充電になるケースや、過放電を繰り返し過度に電池を負担させている状況が多く報告されています。内部構造への強い衝撃や、絶縁体の劣化によるショートなども外せないリスク要因です。

また、高温下での使用を避けるようにという注意書きがあるにもかかわらず、使用者の知識不足で炎天下に置き続けたり狭い空間で放熱が不十分な状態で充電を行ったりすることで、事故が発生する例も増加しています。

こうしたリチウムイオン電池の発火リスクを低減するには、原因となる行動を日常から見直すことが不可欠です。

過充電・過放電のリスク

過充電はバッテリー内の活性度を過度に高め、熱暴走を起こす原因となります。半面、過放電によってもセル内部にダメージが蓄積し、バッテリーの動作不良から火災に発展する恐れがあります。

特に、夜間の長時間充電などは過充電になりやすいため注意が必要です。最近ではスマートフォンに充電制御機能が備わっていますが、古い機種やモバイルバッテリーでは対策が十分ではない場合があります。

電池を長持ちさせるだけでなく、万一のトラブルを防ぐためにも、メーカー推奨の充電時間や使用方法を守ることが大切です。

外部衝撃や内部ショート

リチウムイオン電池は衝撃に弱い面があり、落下や圧力のかかりすぎによって内部セルが破損すると、ショートが起こって急な発熱・発火を引き起こします。

スマートフォンを普段から落下しやすい状況に置いていたり、モバイルバッテリーを鞄の中で硬い物と一緒に入れて強い荷重がかかったりするケースは注意が必要です。

日常の使い方の細かい意識が事故予防に大きく寄与します。落下を防ぐ保護ケースの使用や、適切な位置への収納を心がけるとよいでしょう。

高温環境や不適切な保管

灼熱の車内や直射日光の当たる場所に放置すると、リチウムイオン電池の温度が極端に上昇し、内部抵抗の増大とともに火災リスクが高まります。

また、高温多湿な環境下では結露などにより内部の電気回路がダメージを受け、ショートの危険性が増すことも考えられます。

不適切な保管場所を避け、使用しない時も高温となる場所から遠ざけるなどの対策を講じることで、電池の劣化を抑え安全性を確保できます。

近年の火災発生状況と事例

近年、家庭内や公共の場でリチウムイオン電池が原因の火災被害が報告されています。

統計的には、モバイルバッテリーやスマートフォン、電動アシスト自転車に搭載されたリチウムイオン電池からの出火が比較的多いとされています。多くの事例で、充電中に突然煙が上がり発火するパターンが見受けられます。

映画館や電車内といった公共の場所でも、使用者による誤った取り扱いが原因で火災が発生した報告があり、輸送機関や施設の管理者も対策や規制を強化している動きがあります。

特に充電が長時間に及ぶ場合は、適切な場所で様子を見ながら行い、異常があればすぐにプラグを抜くなどの対応が求められます。

家庭内使用での火災増加

スマートフォンやモバイルバッテリーなど、日常で多用される製品は家庭内でも利用頻度が高く、その分だけ充電する機会も増えます。近年は意図せず寝ている間に過充電状態となり、発熱が原因の火災につながった例が増加傾向にあります。

さらに、コンセント周りにホコリが溜まりやすい場所で使用していたり、タコ足配線で電力が集中するなどの要因も火災リスクを高めます。

使用環境を整えることで、こうした事故を大幅に減らすことができます。小まめな清掃やタコ足配線の見直しなどを意識しましょう。

廃棄時の発火事例

使用済みのリチウムイオン電池を不用意に一般ゴミとして捨てると、収集過程で衝撃や圧力が加わり火災につながるケースがあります。実際にゴミ収集車内や処分施設での発火事故が各地で報告されています。

分別廃棄をしっかり行わなかったり、テープ処理をせずに端子がむき出しのままの状態で捨てたりすると、外的要因でショートが起こりやすくなります。

自治体の分別ルールや専門業者の回収サービスを活用し、正しい方法で廃棄することが重要です。

正しい使用と保管方法

リチウムイオン電池の特性を理解し、安全な取り扱いを心がける必要があります。

本来、リチウムイオン電池は適切な方法で使えば安全性も高く、寿命を長く保つことができます。メーカーの推奨条件を過度に逸脱しなければ、火災リスクも最小限に抑えられるでしょう。

一方で、誤った使い方をしていると突然の過熱や寿命の極端な低下が起こる可能性があります。特にユーザーがどのように充電・放電を管理するかが重要なポイントです。

安全な使用のためには普段から充電環境を整備し、温度管理や衝撃への注意など、小さな積み重ねを行うことが大切です。

充電・放電の注意点

リチウムイオン電池をできるだけ寿命長く使うには、メーカー指定の充電器を用い、過度な満充電や深刻な過放電を避けることが基本です。充電が完了してもプラグを挿しっぱなしにしないように意識するだけでも予防効果は高まります。

また、放電に関しては空になる前に定期的に充電を行い、負担をかけすぎないことが望ましいとされています。極端に電池残量を使い切ると、バッテリーに深刻なダメージを与える可能性があるためです。

これらの注意点は、スマートフォンやモバイルバッテリーに限らず、ノートパソコンや電動工具など幅広い製品に共通するため、ぜひ習慣として取り入れてみてください。

衝撃や過度な圧搾を防ぐ工夫

日常生活では、鞄やポケットに乱雑に入れて持ち歩くことが多いですが、リチウムイオン電池が内蔵された機器は衝撃に敏感です。硬い物同士が衝突して傷がつくと、内部不具合の原因になる場合があります。

なるべく保護ケースを利用し、物理的ストレスを最小限に抑える工夫をしましょう。特に мобайイルバッテリーなどは比較的にむき出しの状態で持ち運びやすいため、専用ケースを使って破損を防ぐことが重要です。

圧力によるダメージは目に見えない形で蓄積することもあるので、外観に異常がなくても使用感に注意を払い、放熱や充放電状態などに違和感があれば早めに点検するようにしてください。

誤った廃棄方法とリサイクルの重要性

リチウムイオン電池は環境や安全の観点からも、適切な廃棄とリサイクルが必要です。

使用済み電池は各自治体や家電量販店の回収ルールに従って処分しないと、回収や廃棄の過程で衝撃を受け発火するリスクがあります。特に自治体によって分別ルールが異なることが多いため、確認が欠かせません。

また、リチウムやコバルトといった貴重な資源を回収して再利用する観点からも、正しいルートでのリサイクルが推奨されています。資源の有効活用は環境保護にも大きく貢献します。

処分の際、端子部分をテープで覆って絶縁する習慣を身につけることで、廃棄時や輸送時のトラブルを防ぐことができます。

回収ボックスの活用

家電量販店などでは使用済み電池を回収するボックスを設置していることが多く、安全に高度なリサイクル工程へ送るための第一歩となります。

こういった回収拠点は気軽に利用できますが、回収される電池が端子むき出しで危険な状態で持ち込まれると、保管中にトラブルが起きる可能性もあります。

できるだけ端子をテープで保護し、清潔な状態で持ち込むなど、使用者自身も安全対策を取っておくと理想的です。

分別廃棄のルールと注意点

自治体によっては小型家電として扱い、指定日に分別収集となる場合があります。必ず地域のゴミ出しルールを確認し、電池を正確に分別して出しましょう。

一度に大量の電池を処分する場合は、自治体のリサイクルセンターや専門業者に相談することが望ましいです。集積場での混合廃棄は衝突や圧搾のリスクが高まるため避ける必要があります。

小まめな廃棄手順の確認と実践が、火災や環境汚染を防ぐことにつながります。

火災予防のポイント

日常生活でできる予防策を実践し、リチウムイオン電池による火災リスクを最小限に抑えましょう。

火災を未然に防ぐには、使い終わったらコンセントから抜く、充電中に異常発熱がないか確認する、といった小さな行動が積み重なることが重要です。

充電タイミングや保管環境を見直すだけでも、過充電や過放電のリスクを大幅に下げられます。また、万が一不備が起きたときのために、簡易消火グッズや消火器を常備しておくのも一つの方法です。

こうした対策は家庭だけでなく、職場や公共施設でも同様に重要であり、リチウムイオン電池製品を使う全員が心がけるべきポイントといえます。

対策を怠った事例から学ぶ

過去には、充電中のスマートフォンを枕元に放置して就寝し、バッテリーの過熱が原因で発火、寝具に引火したケースがあります。ユーザーが気づいたときには消しきれないほど火が広がっていたという事例もあります。

同様に、モバイルバッテリーを常にフル充電に保ち続けた結果、内部が劣化し突然発煙した例も少なくありません。小さな注意の積み重ねが大きなトラブルを防ぎます。

これらの事例は他人事ではなく、誰もが起こり得ることとして捉え、日常的なチェックと正しい使い方を再確認するきっかけにしましょう。

日常でできる安全点検

まず、バッテリーが膨張していないかを定期的にチェックしましょう。膨張が見られる場合は、使い続けると発火の危険があるため早急に使用を中止します。

また、使用中のデバイスが異常に熱くなっていないか、充電に時間がかかりすぎていないかなどを日常的に確認しておきましょう。いつもと違うと感じたら念のため充電を中断し、専門業者やメーカーに相談するのが安心です。

安全点検は面倒に感じるかもしれませんが、実行することでリチウムイオン電池の事故を未然に防ぎ、大切な財産や命を守ることにつながります。

リチウムイオン電池の発火リスクまとめ・総括

リチウムイオン電池の特性や原因を理解し、適切に対処することで火災のリスクを大幅に減らすことが可能です。

本稿で述べたように、リチウムイオン電池の発火は過充電や衝撃、高温環境など様々な要因で引き起こされます。しかし、正しい使い方を心がけ、使用状況をこまめにチェックするだけでもリスクを抑えられます。

自治体やメーカーのルールに沿った廃棄やリサイクルへの取り組みも欠かせず、資源を有効利用する観点からも重要です。安全面と環境面の両立を意識しながら行動していきましょう。

これからも高性能な電池へのニーズは高まるため、ユーザーが知識をアップデートし、事故の未然防止に努める姿勢を維持することが求められます。

膨らんだリチウムイオン電池製品の処分は片付け110番にお任せ下さい

万が一電池が膨張してしまった場合は、専門業者に相談し安全に処分することが大切です。

電池の膨張は内部で異常反応が起きているサインともいえます。そのまま使い続ければ、高確率で煙や発火のリスクが高まります。

専門業者に依頼することで、安全な方法で輸送・分解が行われ、事故の可能性を最小限に抑えられます。片付け110番のようなサービスを利用すれば、手間や危険を大幅に減らせるでしょう。

早めの対応が肝心です。自己判断で解体や破棄を行わず、安全策を優先させることを心がけましょう。