近年、後継者不足やライフスタイルの変化を背景に、お墓の整理や処分を検討する人が増えています。お墓を守り続ける負担が大きいと感じたり、遠方でなかなかお参りができなかったりと、人々の暮らしとお墓の管理がかみ合わなくなってきていることが一因です。

本記事では、お墓の処分にかかる費用の内訳や具体的な手順、注意点をわかりやすく解説していきます。特に、お墓じまいや墓石撤去にかかる工事費から寺院に支払うお布施や離檀料、改葬先の費用まで、押さえておきたいポイントを網羅的にまとめています。

遺骨の移動(改葬)先の選択肢から費用負担の方法まで、実例をもとに具体的な数字を提示しながら、初心者の方でも理解しやすいように説明しています。この記事を読めば、墓じまいに関する費用や手続きの全体像をしっかりと把握できるはずです。

1. お墓の処分とは?基本的な意味と増加の背景

まずは「お墓の処分」とは何を意味するのか、その背景や墓じまいとの違いを把握するとスムーズに理解が進みます。

お墓の処分とは、現在あるお墓を撤去し、そこに眠る遺骨の行き先を改めて決める一連の作業を指します。近年は少子高齢化で後継者の負担が大きくなっており、節目としてお墓の整理を行う人が増えています。ただ単にお墓を「壊す」だけでなく、閉眼供養や改葬許可申請などの手続きが必要になるため、事前の下調べが欠かせません。

1-1. 墓じまいとお墓の処分の違い

墓じまいは、主に遺骨を別の場所へ移し、元のお墓を完全に撤去する行為を指します。一方、お墓の処分という表現は、古くなった墓石の交換や一時的な閉鎖など、さまざまな形で使われることがあります。実際のところは、大半のケースで墓じまいとお墓の処分は同一の意味合いとして利用されていますが、言葉の定義に若干の幅があることを覚えておきましょう。

例えば、墓じまいの場合は、徹底的にお墓を撤去して区画を更地にしたり、霊園に返還したりするための手停まりをすべて行います。一方で、お墓の処分では、寺院や管理者の方針に応じて多少異なる対応がとられることもあります。自分がどの段階まで作業を進めるのか、意味をしっかり理解しておくと後々のトラブルを防ぐことにつながります。

最終的には、閉眼供養の実施や離檀の手続きに踏み切るかどうかが境目となるケースが多いです。いずれの場合も、処分の仕方によってお布施や離檀料の有無、石材店への支払いが発生する可能性があるため、計画時に要チェックです。

1-2. お墓の処分を検討する主な理由

お墓の処分を検討する主な理由としては、やはり後継者不足や費用負担が大きなウエイトを占めます。地方にあるお墓だと、都市部に移り住んだ子どもや孫が継承を継続できず、最終的に墓じまいを考えることが多いです。また、高齢化の進行に伴い、お参りの頻度や清掃管理が難しくなる場合も理由の一つです。

加えて、ライフスタイルの変化によって、よりコンパクトで維持費の少ない永代供養墓や納骨堂への移行を望む人も増えています。離檀や改葬の手続きは煩雑ですが、結果的に長期的な管理費などを抑えられるメリットがあります。近年では散骨や手元供養など、従来と違う供養スタイルを選択する方も増加傾向にあります。

こうした背景には、家族構成の変化や自身の終活意識の高まりが大きく影響しています。将来の負担を減らす意味でも、早めに捉えて行動している方が多いのです。長い目で見て自分や家族に合った形を選ぶためにも、お墓の処分を前向きに検討する人が増えています。

2. お墓の処分にかかる費用相場

実際に墓じまいをするとなると、どのような費用がかかるのか気になるところです。まずは主な費用の内訳を見ていきましょう。

お墓の処分費用は、一般的に数十万円から数百万円まで幅があります。主な内訳としては、墓石の撤去・解体費用、お布施や離檀料、遺骨の移転先に関する費用が挙げられます。これらは石材店や寺院との交渉状況、改葬先の種類や地域による価格相場によっても大きく変動します。

多くの方が想定する範囲は50万円から200万円程度ですが、巨大なお墓を完全撤去する場合や、遠方への改葬にともなう追加費用などが発生すると、さらに額が増えることもあります。逆に、予算を抑えるためには複数の業者で見積もりを比較したり、より費用の安い改葬先を選んだりといった工夫が有効です。

墓じまいの計画を立てる際には、要所要所で必要となる支払いをリストアップし、合計額を把握してから取り掛かるのがおすすめです。予想外の出費を防ぐためにも、各項目の相場やサービス内容を確認しておきましょう。

2-1. 墓石の撤去・解体費用

墓石の撤去費用は、工事を依頼する石材店の料金設定やお墓の大きさ、墓地の立地条件などで左右されます。一般的には20万円から50万円程度が目安ですが、墓石が複数基あったり、お墓が斜面や狭小スペースにある場合、追加料金が発生することもあります。

石材店に見積もりを依頼する際には、墓石の解体だけでなく、残土処理費や運搬費、基礎コンクリートの撤去などが含まれているかを確認してください。安価に見えても必要な項目が別途請求される場合もあるため、詳細まで明確に把握しておくことが重要です。

最終的な費用を抑えるには、複数の石材店から相見積もりを取り、サービス内容や実績、解体工事の方法を比較検討すると安心です。契約前にしっかりとチェックを行うことで、後々発生するトラブルを未然に防ぎやすくなります。

2-2. お布施・閉眼供養の費用

お墓を撤去する前には、僧侶に依頼して閉眼供養(お性根抜き)を行うのが一般的です。これによって、故人が宿っているとされるお墓の魂を抜き、新しい供養先へ移す準備を整えます。お布施の目安は3万円から5万円程度といわれていますが、お寺や宗派、地域によって異なることもあるため事前に確認しておきましょう。

僧侶への依頼方法としては、普段からお世話になっている寺院に連絡するのがスムーズです。もし檀家でなくなり遠方に引っ越してしまったなど特別な事情がある場合でも、できるだけお墓のある地域での閉眼供養をお願いするのが理想的です。時間的な制約がある場合には、石材店などを通じて紹介してもらう方法もあります。

お布施はあくまで気持ちとして渡すものですが、一般的な相場や地域の慣習に合わせて包むのが大切です。少なすぎると失礼にあたるかもしれず、逆に高すぎても混乱を招きかねません。寺院の慣習に合わせて適切に対応しておきましょう。

2-3. 離檀料(寺院を離れる際の費用)

お墓の処分にあたって寺院との檀家関係を解消する場合、離檀料を求められることが少なくありません。目安は3万円から20万円程度と幅がありますが、お寺との関係性や地域によって異なります。支払いのタイミングや具体的な金額は事前にしっかりと話し合いを行うことが重要です。

離檀料はお寺との長年の縁を解消する際に渡す費用ですが、法律で明確に定められたものではありません。そのため、離檀料の請求が高額になるケースや、逆に発生しない場合も存在します。お寺側が示す金額に疑問があれば、冷静に確認し、説明を求めることも視野に入れましょう。

今後、お寺との付き合いが完全になくなるとはいえ、トラブルを避けたいところです。お墓だけでなく法事の相談など、将来的にお寺と交流を保つ可能性が残るのであれば、円満に合意して離檀するのが望ましいと言えます。

2-4. 改葬先の費用(永代供養・散骨・樹木葬など)

改葬先をどこにするかで、初期費用や管理費用が大きく変わります。永代供養墓なら10万円から30万円、散骨なら5万円から30万円、樹木葬だと10万円から100万円程度など、価格設定は実に幅広いです。納骨場所の大きさや立地、供養の形式も考慮して選ぶことが大切です。

永代供養墓を選ぶと、寺院や霊園が管理を行うため、後継者がいない方でも安心して遺骨を任せられるメリットがあります。散骨は自然へ遺骨を戻すという観点から、管理費用を抑えられる一方で、法的な制約や地域のルールに注意が必要な場合もあります。

どの方法を選択するかは本人や家族の考え方次第ですが、費用負担や宗教的・文化的な側面、相続人や親族の意向を踏まえて慎重に決めるのが理想です。改葬先を選ぶ段階で費用面だけでなく、供養の持続可能性にも目を向けましょう。

3. 改葬先ごとに変わる費用と選択肢

改葬の行き先によっては、想定よりもトータル費用が上下することがあります。どのような選択肢があるのか、改めて確認しましょう。

近年は、従来の先祖代々の墓石以外にも多様な選択肢が用意されています。永代供養や合祀、納骨堂やロッカー式のお墓、そして散骨や樹木葬など、時代やニーズに応じた供養の形が増えつつあります。

どんな改葬先を選ぶかによって、費用だけでなく今後の管理のしやすさやお参りの仕方も変わってきます。各形式のメリット・デメリットを知り、家族構成や好みに合わせた選択を検討することが重要です。

3-1. 永代供養墓・合祀(合葬)

永代供養墓や合祀(合葬)は、寺院や霊園などの管理者に供養を一任する形式です。遺骨を一か所にまとめて供養するスタイルで、後継者がいなくても管理が行き届き、供養が絶えることのない安心感が特徴となります。費用目安としては、石碑や銘板を設置するプランで10万円から30万円程度が一般的です。

この形式の利点は、日常的な掃除や維持管理を自分たちで行わずに済む点です。一方で、一度合祀してしまうと遺骨を個別に取り出すことができないケースが多いため、将来的に別の形で供養し直したいという希望がある場合は注意が必要です。

また、寺院で随時供養してもらえるかどうか、年間の行事や合同法要がどの程度行われるかといった運用面も確認してから契約すると安心です。契約内容や費用体系は管理者によって異なるので、しっかり比較しましょう。

3-2. 納骨堂やロッカー式のお墓

屋内施設を利用する納骨堂は、天候に左右されにくく、アクセスの良い都心部に多い点が特徴です。ロッカー式のお墓であれば遺骨を専用スペースに収められるため、管理が比較的容易で、維持費などの負担も従来の墓地より軽減される場合があります。

費用面では、納骨堂の使用料や永代使用料、管理費などが発生します。場所や設備の充実度によって大きく異なり、10万円台から数百万円単位まで非常に幅が広いので、現地見学やパンフレット等でじっくり検討することが大切です。

納骨堂のメリットとしては、お参りに来る人にとってバリアフリーであることや、室内であるためお天気を気にしなくて良いことが挙げられます。一方で、従来のお墓参りのように屋外の静寂を好む方には台所事情が合わない場合もあるため、家族で話し合って選びましょう。

3-3. 散骨・樹木葬・手元供養

近年注目されている散骨は、自然に還る供養スタイルを好む方に支持されています。海や山などに遺骨をまく海洋散骨や山林散骨が代表例で、費用は5万円から30万円程度が目安です。ただし、散骨できる場所や法律面でのガイドラインなどを確認し、トラブルを避けるようにしましょう。

樹木葬は、緑のシンボルツリーを墓碑代わりとして供養する形態で、自然志向が強い方から人気を集めています。費用は10万円から100万円程度で、霊園によっては共同区画と個別区画で価格帯が異なるケースも多いです。定期的に植栽が管理されるかなど、運営体制にも注目すると良いでしょう。

手元供養は、遺骨の一部をアクセサリーや小型の骨壺に納めて自宅で保管する方法です。場所を取らず、自由に故人を偲べる利点がありますが、親族や周囲への説明が必要なことも多いので、事前に十分な理解を得ることが大切です。

4. お墓の処分を進める手順・必要な手続き

お墓の処分には、親族間での合意から行政手続きまで、多岐にわたるステップが必要です。流れを押さえておきましょう。

手続きを滞りなく進めるためには、やるべきことを時系列で整理することがポイントです。特に、親族全員の合意を得る前に工事に着手してしまうと、後から意見の食い違いが出てくる可能性があります。早めの話し合いと十分な情報共有が鍵となります。

寺院や霊園の管理者への連絡、自治体への改葬許可申請、僧侶への閉眼供養の依頼など、一連の流れを把握しておくことでスムーズに準備が進められます。最後に石材店による解体撤去工事の段取りも必要で、全ての過程を総合的に管理する意識が大切です。

4-1. 親族への相談・同意を得る

お墓は先祖や家族に深く関わる問題であるため、まずは親族や血縁者としっかり相談することが第一歩です。墓じまいをする意向や改葬先の候補、費用負担などを具体的に説明し、家族全員が納得できる形を模索しましょう。

特に高齢の親族がいる場合、従来のお墓を守ってほしいという強い思いを持っているケースもあります。時間をかけて丁寧に話し合いを重ねることで、争いを防ぐと同時に家族の絆を深める機会にもなるはずです。

意見の食い違いが生じたときは、法的な面や実際の管理の負担など、現実的な課題を客観的に説明することが有効です。できれば第三者の専門家に相談する方法もありますが、まずは家族間で合意形成を図ることが基本となります。

4-2. 墓地の管理者や寺院への連絡

家族間で処分の方向性が固まったら、現在お墓を管理している寺院や霊園の管理者に連絡しましょう。離檀料の有無、閉眼供養のタイミング、工事日程など、今後の段取りを確認する上でも欠かせないステップです。

寺院によっては、墓じまいの流れをしっかりと案内してくれるところもあれば、すべて檀家側で手配するよう求める場合もあります。どの程度まで協力してもらえるかを話し合い、必要に応じて書類の取り寄せや紹介先の確保ができるか聞いておくと役立ちます。

また、霊園の場合は管理事務所に手続きの詳細を聞き、退去手続きや区画の明け渡し方法などを教えてもらう流れになります。日程が決まり次第、石材店にも依頼しやすくなるため、早めに連絡して準備を進めましょう。

4-3. 改葬許可申請と書類の準備

お墓のある自治体では、「改葬許可証」を取得してから遺骨を移動させる必要があります。改葬許可証がないまま遺骨を動かしてしまうと、後々トラブルにつながる恐れがあるので注意してください。手続きには現在お墓がある市町村の役所で「埋葬証明書」をもらい、移転先へ提出するという流れが一般的です。

必要書類は自治体によって多少違いがありますが、戸籍謄本や受入証明書などが求められる場合があります。事前に市町村役場や改葬先の霊園・寺院に確認し、必要書類をそろえておくとスムーズです。

書類のやり取りを何度も行うのは手間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。改葬許可が下りた後であれば、安心して次のステップに移れます。

4-4. 閉眼供養(お性根抜き)を行う

改葬許可が下りたら、実際に墓石を撤去する前に閉眼供養(お性根抜き)を行います。僧侶が経を上げることで、故人の魂を抜き、次の供養先へきちんと移動できる状態にするわけです。僧侶への依頼やお布施の準備は忘れずに行いましょう。

閉眼供養をいつ実施するかは、寺院や石材店、家族の都合を擦り合わせたタイミングが基本です。特に、混雑するお盆や連休に合わせる方も多いため、余裕を持って依頼しておくと安心できるでしょう。

宗派によっては儀式の進め方に多少の違いがありますが、故人への敬意を忘れずに丁寧に行うことが大切です。お墓だけでなく遺骨の行方を祈念する意味でも、心を込めて供養を行いましょう。

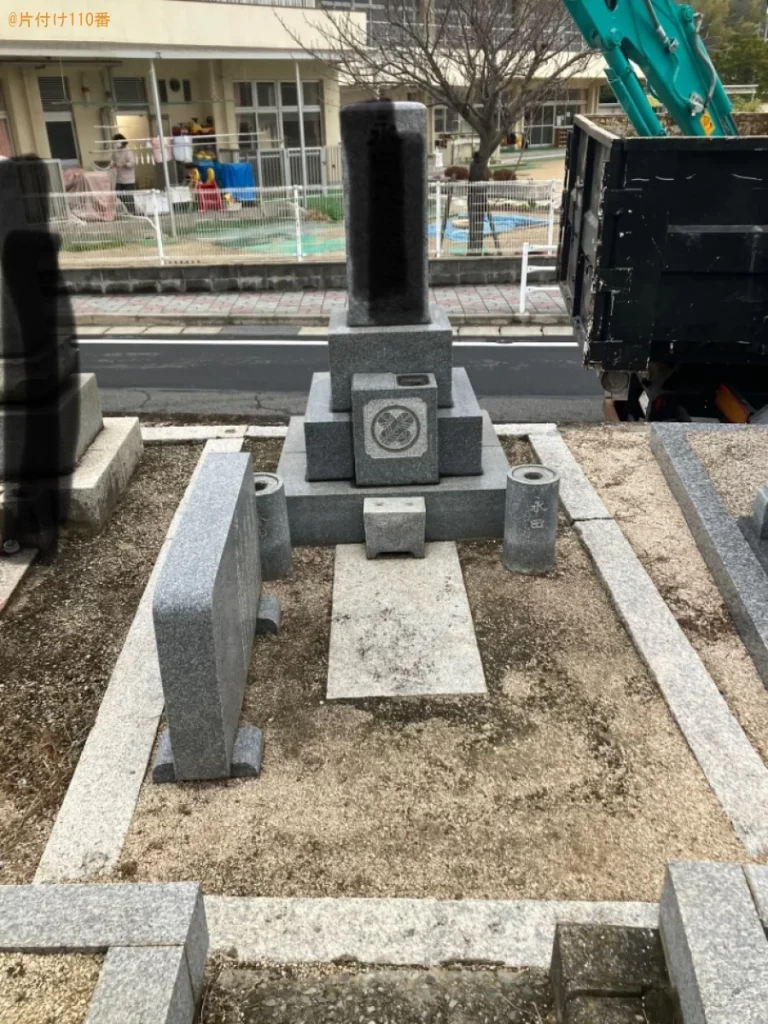

4-5. 石材店・処分業者による墓石解体撤去

最後に、石材店や専門の業者に墓石の解体撤去を依頼します。墓石を撤去する際には、すでに閉眼供養を終えていることが大前提です。撤去工事の内容としては、墓石の分解、廃材や基礎部分の撤去、残土の処理などが含まれます。

工事費用はお墓の形状や面積、周辺の作業環境によって変動します。一括で料金を提示される場合もあれば、細かい項目ごとに費用が算出されることもあるので、見積もり内訳をよく確認することが大切です。

撤去後の敷地は更地に戻して霊園や寺院に返還することが多いですが、霊園によっては後処理の方法や費用が異なります。撤去後の手続きや引き渡しの条件も契約内容をしっかりとチェックしておきましょう。

5. お墓の処分(墓じまい)費用は誰が負担する?法的な決まりは?

費用が高額になりがちな墓じまいでは、誰がどのように支払うのかが問題となるケースが少なくありません。法的視点を含めて、負担の分担について解説します。

お墓の処分費用を誰が負担するかは、基本的には現在のお墓の承継者が支払うのが一般的とされています。しかし、厳密に法で定められているわけではなく、相続や親族間の合意形成により変動します。そのため、まずは話し合いによって決めるのが現実的です。

費用の分担をめぐって親族間でトラブルが生じるケースもあり、特に兄弟姉妹で意見が異なる場合は問題が長引きやすいといえます。遺産の範囲とも関連する可能性があるため、必要に応じて専門家に相談することも検討すると良いでしょう。

5-1. お墓の承継者が支払う場合

相続の手続きを経て明確にお墓を引き継いだ承継者がいる場合、その人が主体となって費用を負担することが多いです。法的にはお墓は財産とみなされないとされる一方で、慣習的に管理や維持の義務が承継者に任される傾向があります。

承継者自身に十分な資金がない場合は、親族から援助を受けたり、金融機関を利用したりする方法もあります。ただし、その場合も家族の同意や合意を得ることが望ましく、後からトラブルにならないよう手続きや契約内容を明確化しておきましょう。

また、墓じまいは相続発生時に限らず、承継者のタイミングで進めるケースもあります。周囲との調整が必要ですが、最終的に支払うのが誰かを明確にしておくと混乱を防ぎやすくなります。

5-2. 血縁者や親族で折半・協力する場合

費用の負担を複数の親族や兄弟姉妹で分担するケースも一般的です。離れて暮らす家族が多い場合や、承継者が特定されていない場合、みんなで話し合って折半することで納得感が高まることがあります。

ただし、分担率の決め方や振り込みのタイミングなど、細かい点を詰める必要があるため、曖昧にしてしまうと後で不満が出る可能性があります。家族ごとに事情や経済状況が異なるため、とにかく早めに相談して、少しでもスムーズに進める工夫をしましょう。

必要に応じて書面で合意内容を残したり、専門家に同席してもらったりすると、後のトラブル対策にもなります。一度決まった費用負担割合を変えるのは難しいため、時間をかけてしっかりと協議するのがおすすめです。

6. お墓の処分費用が払えない場合の対処法

想定以上に費用がかさみ、支払いが難しい状況になることもありえます。ここでは具体的な対策や相談先を紹介します。

墓じまいはどうしても数十万円〜数百万円レベルの支出となることが多く、突然の一括負担が困難な家庭も珍しくありません。そのまま放置してしまうと管理費が発生し続けたり、寺院や霊園との関係が悪化する可能性があります。

早めに自治体や銀行などの相談窓口を活用したり、複数の石材店から見積もりを取り直したりすることで、より適正な価格や支援方法を見つけられることがあります。無理のない支払い計画を立て、必要に応じて周囲の協力を求めるのも重要です。

6-1. 自治体への相談や補助金制度の利用

自治体によっては、墓じまい関連の補助金や相談窓口を設けている場合があります。ただし、すべての自治体が行っているわけではないため、まずは市区町村の役所やホームページで情報をチェックしてみましょう。地域活性化や空き地対策の一環でお墓の整理を支援しているケースもあります。

補助金があるとしても、上限金額や支給条件、申請手順など細かなルールが定められていることが多いです。書類の提出期限や必要な手続きは必ず確認し、不備がないよう整えることが求められます。

相談窓口で而立な公的制度を紹介してもらえる可能性もあるので、まずは電話や窓口で問い合わせをしてみると良いでしょう。早めに行動するほど、選択肢が広がります。

6-2. メモリアルローンの活用

銀行や信用金庫では、葬儀費用や墓じまい費用に特化した「メモリアルローン」を用意している場合があります。金利や審査基準は一般的なローンと同様ですが、目的ローンとして利用可能な点が特徴です。

メモリアルローンは、希望額に応じて毎月の返済額や借入期間を設定できるため、一度に大きな支出が難しい場合には有用です。事前に複数の金融機関の金利や手数料を比較し、無理のない返済計画を立てましょう。

ただし、ローンの利用には金利負担がつきものです。総支払額が増える可能性をふまえた上で、急を要する場合や他の方法が見つからないときに検討するのが賢明です。

6-3. 石材店や業者からの相見積もりを取る

同じ条件であっても、石材店や工事業者によって提示される費用が大きく異なる場合があります。特に、解体や撤去の方法、重機の利用の有無などで作業コストが変わるため、複数社から見積もりを取るのは必須といえます。

一社だけの見積もりで妥当だと思い込まず、数社に比較を依頼することで、より適正な価格帯が見えてきます。見積もり比較時には、工事内容の違いや追加費用の項目も丁寧にチェックし、総合的に検討することが大切です。

相見積もりの過程で業者の実績や対応姿勢も分かるため、サービスの質を見極める上でも有意義です。単に安さだけを求めるのではなく、信頼性やアフターサポートの有無にも目を向けると良いでしょう。

7. お墓の処分で起こりやすいトラブル・注意点

墓じまいに関する手続きや費用は複雑であり、思わぬトラブルが発生しがちです。あらかじめ代表的な注意点を知っておきましょう。

お墓にまつわる感情的な問題や、従来からの寺院との関係性など、デリケートな要素が重なってトラブルになるケースがあります。処分費用だけでなく、離檀や改葬の手順を十分に把握しないまま進めると誤解が生じやすい点にも注意が必要です。

トラブルを防ぐには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが不可欠です。お寺や業者と連絡を密に取り合い、見積もり内容や費用の支払い時期などを明確にしておくのがポイントとなります。

7-1. 寺院からの離檀料・お布施をめぐる問題

離檀料は法的な取り決めがないため、寺院によっては高額を請求される場合があります。特に長期間檀家としてお世話になった寺院ほど経済的・心理的な縁が深く、話し合いが難航するリスクも考えられます。

要求された金額に納得いかない場合は、一方的に拒否するのではなく、寺院側の意図をよく聞き、妥協点を探す必要があります。寺院としても、檀家が減ることで収益面の打撃を受けるケースがあるため、うまく話を進めないと対立が激化しかねません。

最終的には、お布施や離檀料は気持ちを表すものですが、双方の立場を理解した上で、円満に合意できる額を見いだすことが重要です。コミュニケーションを怠らず、話し合いの記録を残しておくとトラブルを回避しやすくなります。

7-2. 石材店との工事費用トラブル

墓石の撤去工事が終わった後、追加費用を請求されたり、工事内容に不備があったりといったトラブルが報告されています。多くは契約内容や見積もり書が不透明なケースで起こるため、事前に細部まで確認しておくことが回避策として有効です。

特に重要なのは、どこまでが基本料金に含まれ、どのような場合に追加料金が発生するのかを明文化することです。基礎部分の掘り出しや運搬費、廃棄費用など、細かい項目で差が出やすいので注意しましょう。

工事完了後は、時間を置かずに仕上がりや敷地の状態をチェックし、不備があればすぐに連絡するのがベターです。後から問題が発覚すると、スムーズに対応してもらえないこともあるため、注意深く確認を行ってください。

7-3. 親族・血縁者との意見の食い違い

お墓の処分は、家族や親族にとっては重大な決定事案となります。承継者は墓じまいを希望していても、他の親族は「先祖代々の土地を守りたい」という意見を持っている場合、合意形成が難しくなることが珍しくありません。

このような感情的トラブルは話し合いの回数を増やし、情報をできるだけ共有することが解決につながります。費用の面でも協力し合えるかどうか、長所・短所を具体的に示すことで理解を得やすくなります。

どうしても折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で供養に関する調停を行うことも可能です。しかし、家族内での合意がベストであることに変わりはないため、時間をかけてでも話し合いを進めるのが大切です。

8. お墓の処分費用を安く抑えるためのポイント

高額になりがちな墓じまい費用を、少しでも抑えたいと思う方へ、検討しておきたいコツを紹介します。

費用を削減するといっても、供養の質や故人への敬意を損なっては本末転倒です。限られた予算の中でも、最善の供養方法を選び、かつ適正なコストで実施するにはポイントを押さえて比較検討することが欠かせません。

複数の石材店や業者からの見積もりを積極的に取り、改葬先を慎重に吟味することで、無駄な出費を防ぐのが基本です。將来の管理まで考慮し、トータルで負担が少なくなる形を選ぶようにしましょう。

8-1. 複数の業者から見積もりを取得する

お墓の撤去費用は石材店によって見積もりが変わりやすいため、最低でも2~3社から見積もりを取得すると良いでしょう。特に、同条件での費用比較や追加料金の有無の確認は、結果的に数万円以上の差になる場合があります。

単純に安い見積もりを選ぶのではなく、工事の安全性や細やかなサービス、アフターフォローの有無などもチェックしてください。お墓の撤去は重機が絡む作業になるため、企業の信頼性や実績は重要な判断材料です。

見積もりを依頼する際には、墓地の立地条件、墓石の大きさ、解体後の処分方法などを具体的に伝えると、より正確な提案を受けられます。準備段階で正確に情報を伝えることが、予想外の追加料金を防ぐコツです。

8-2. 改葬先を慎重に選択する

墓じまい後の遺骨の扱い方によって、将来発生する費用も大きく異なります。例えば永代供養墓であれば日々の管理費は不要ですが、最初の永代使用料としてある程度まとまった費用が必要となるケースが多いです。

散骨や樹木葬、合祀などは管理負担が軽くなる反面、後から個別供養に変更しにくいデメリットがある場合があります。将来的に家族の意向が変わるかもしれない点も考慮し、総合的に判断することが大切です。

費用を抑えるという観点だけでなく、家族が継続的に故人を偲べるスタイルを見極めることが後悔を減らす要素となるでしょう。立地や環境、供養方法が自分たちの価値観に合っているかを見定めてから選択するのが理想です。

9. 片付け110番の墓じまいご依頼費用事例

実際に墓じまいを依頼した場合、どの程度の費用がかかるのかはとても気になるところです。ここでは片付け110番の事例を参考に、具体的な金額をお伝えします。

ケース(1)墓じまい、400,000円

| 回収場所 | 鹿児島市川上町 |

| 作業内容 | 墓じまいの依頼 |

| オペレーター提示金額 | 113,300円 |

| 実際の作業料金 | 400,000円 |

| お客様のご要望 | 墓じまいの依頼。墓地管理者に許可をとっていて、次の供養先(遺骨の行き先)が決まっています(散骨する)。僧侶の手配も要望、檀家にはいっていない。また、重機が入れない場所で、行政の手続き代行も希望。 |

ケース(2)墓じまい、418,000円

| 作業場所 | 岡山市中区 |

| 作業内容 | 墓じまい |

| 実際の作業料金 | 418,000円 |

| お客様のご要望 | 岡山の桜橋にある墓地の墓じまいをお願いしたい。墓石の撤去と遺骨の処分まで希望。永代供養は不要で、遺骨の処分のみ、宗派の指定はありません。 |

ケース(3)墓じまい、660,000円

| 作業場所 | 五所川原市 |

| 作業内容 | 墓じまい代行 |

| 実際の作業料金 | 660,000円 |

| お客様のご要望 | 立ち合い無しでの作業希望 |

10. まとめ・総括:適正料金で墓じまいしよう

ここまでお墓の処分費用や手続きの流れを詳細に解説してきました。最後に、墓じまいを成功させるための最終的なポイントをおさらいしましょう。

まず、費用面では石材店の解体費用をはじめ、閉眼供養の費用や離檀料、改葬先の永代供養料などが主な内訳となります。想定以上の出費になることを防ぐためには、早めに情報収集を行い、現地調査を受けたうえで詳細な見積もりをとるのが基本です。

特に、寺院との交渉や親族の合意形成には時間がかかりがちです。慌てて進めるとトラブルが発生しやすいため、余裕をもったスケジュールで話し合いを重ねることが必要となります。改葬先を慎重に選び、将来の管理のしやすさとコストのバランスを考慮して決定しましょう。

最終的な目標は、故人や先祖を大切にしつつも、今を生きる家族が負担なく供養を続けられる体制を整えることです。各種の手続きや費用をしっかり把握していれば、納得のいく形で墓じまいを実現できるはずです。

墓じまいも片付け110番にお任せ下さい

現地調査・見積もりから墓石の撤去、改葬先の手配までトータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

片付け110番では、墓じまいの専門スタッフが現地調査から撤去工事、改葬先のアドバイスまで一貫して行っています。経験豊富な職人やスタッフが丁寧に対応するため、安心してご依頼いただけます。すべての手続きや工事をワンストップで進められる点も評価されており、多くのお客様から好評を得ています。

費用や工期、撤去後の段取りなど、疑問点があれば相談だけでも歓迎しています。離檀料やお布施に関するアドバイスも行っており、複雑なお寺とのやり取りもサポートします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、納得のいく墓じまいを目指しましょう。